Segen oder Fluch? Wie Entwicklungszusammenarbeit Gewalt in Nachbürgerkriegsgesellschaften beeinflusst

Um Gesellschaften nach Bürgerkriegen angesichts der zahlreichen Herausforderungen zu stärken, erhalten sie Unterstützung durch Entwicklungszusammenarbeit – auch weil solche Staaten als Sicherheitsrisiko angesehen werden. Im Mai 2025 bekräftigte die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali-Radovan, diesen Fokus.1 Doch lässt sich durch Entwicklungszusammenarbeit Gewalt nach Bürgerkriegen tatsächlich reduzieren? Eine Studie über die Region der Großen Seen in Afrika zeigt: Entscheidend ist, wie Entwicklungszusammenarbeit auf den lokalen Kontext abgestimmt ist.

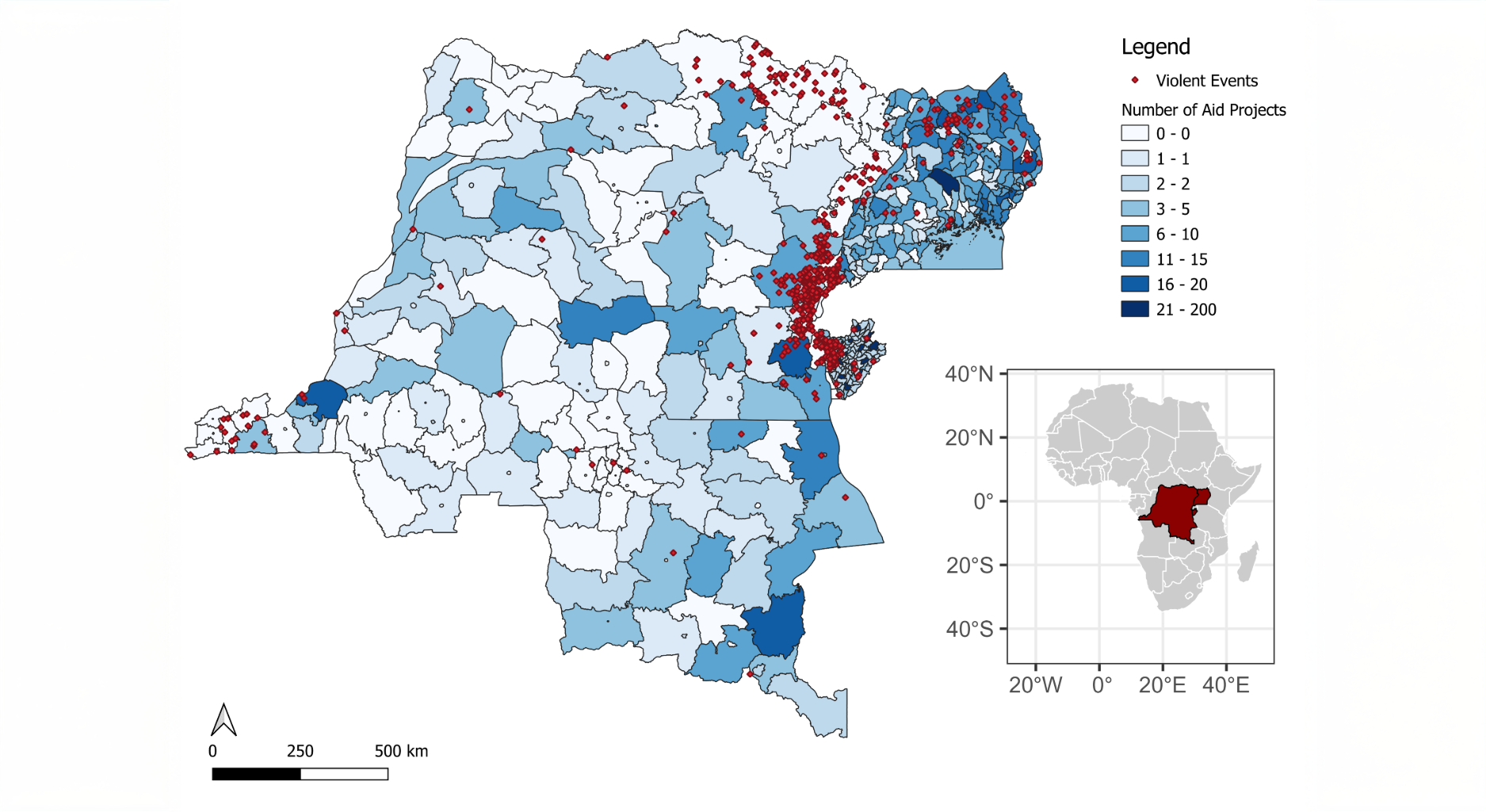

Etwa die Hälfte aller Gesellschaften, die in ihrer jüngeren Vergangenheit einen Bürgerkrieg erlebt haben, konnten den Frieden nicht bewahren und erfahren einen Wiederausbruch der Gewalt. Dieses Phänomen wird als Konfliktfalle2 bezeichnet. Konfliktursachen werden nicht überwunden, stattdessen stecken solche Gesellschaften in einem Teufelskreis, in dem die sozioökonomischen Konsequenzen des vergangenen Konflikts, wie etwa Armut, schwache Institutionen und die Verfügbarkeit von Waffen und Kämpfer:innen, einen Wiederausbruch von Gewalt wahrscheinlich machen. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, werden Nachbürgerkriegsgesellschaften oft erheblich durch Entwicklungszusammenarbeit (EZ) unterstützt. Zwischen 2000 und 2010 flossen beispielsweise ca. 38 Milliarden US-Dollar an Official Development Assistance (ODA) nach Burundi, in die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) und nach Uganda, nachdem diese in den 1990er- bis in die frühen 2000er-Jahre schwerste innerstaatliche Konflikte erlebt hatten. Trotz dieser Unterstützung sind zahlreiche Nachbürgerkriegsgesellschaften wieder in interne bewaffnete Konflikte verwickelt, sodass die Effektivität von EZ in diesem Kontext in Frage gestellt wird.

Die wissenschaftliche Debatte zu diesem Thema ist geprägt von gegenläufigen Theorien und Befunden. Einerseits kann EZ die Lebensbedingungen der Empfänger:innen verbessern und die Legitimität der Regierung erhöhen, sodass es weniger Gründe für Individuen gibt, sich bewaffneten Gruppen anzuschließen. Andererseits können EZ-Mittel auch Verteilungskonflikte zwischen Empfänger:innen auslösen und von bewaffneten Gruppen geplündert werden und damit zu deren Finanzierung beitragen. In Summe deuten die Befunde bisheriger Studien darauf hin, dass EZ-Projekte in Nachbürgerkriegsgesellschaften oft zu mehr Gewalt führen, dennoch lässt sich kein klares Bild erkennen.3

Wie EZ Gewalt senken oder erhöhen kann

Vergleichende Studien berücksichtigen selten die Merkmale der untersuchten EZ-Projekte. Diese Lücke in der Forschung dient neuesten Studien als Ansatzpunkt, die sich widersprechenden Ergebnisse bisheriger Arbeiten zu erklären. Eine 2023 publizierte Theorie argumentiert:

Auch wenn EZ-Projekte primär wirtschaftliche und soziale Ziele verfolgen, stehen dahinter auch politische Motive involvierter Parteien, wie der Geber:innen oder der jeweiligen Landesregierungen, resultierend aus deren innen- und außenpolitischen Erwägungen. So kann EZ etwa eingesetzt werden, um Migrationsursachen entgegenzuwirken oder durch die Stärkung von Gesundheitssystemen Pandemien vorzubeugen. Ebenso können normative Aspekte beeinflussen, welche Projekte finanziert werden. Die tatsächlichen Empfänger:innen der EZ-Projekte – also die Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu den Projekten leben und von deren Leistungen profitieren sollen – stehen in diesem Prozess an zweiter Stelle. Durch diesen Top-down-Ansatz besteht die Gefahr, dass sich die Präferenzen der Empfänger:innen nicht ausreichend mit den Zielen und Interessen der Geber:innen überschneiden. Infolgedessen kann ein EZ-Projekt von der lokalen Bevölkerung nicht als Bereicherung, sondern als ungewollte Intervention wahrgenommen werden. Dies wiederum kann zu lokalem Widerstand führen, der sich etwa in einer stärkeren Unterstützung für Rebellen oder sogar in gewaltsamen Handlungen der betroffenen Bevölkerung niederschlägt.4

Auch spielen die Interessen der jeweiligen Landesregierungen eine Rolle: Oft haben diese Einfluss auf die Verteilung von EZ-Mitteln und können lenken, wo welche Projekte etabliert werden und wer von EZ-Mitteln profitiert,5 was ihnen wiederum ermöglicht, machtpolitische Interessen mit EZ-Mitteln zu verfolgen. Das verschärft das Problem, dass die Präferenzen der tatsächlichen Empfänger:innen nicht zwangsläufig mit den Interessen derer übereinstimmen, die über die Allokation solcher Projekte entscheiden.

Studien zu Afghanistan testen diesen Ansatz und zeigen, dass insbesondere konservative afghanische Kreise Bildungsprojekte als Bedrohung für ihre Kultur wahrgenommen haben. In diesem Kontext führten Bildungsprojekte zu mehr Gewalt und steigender Unterstützung für die Taliban. Gesundheits- und Sicherheitsprojekte trugen zu weniger Gewalt bei.6

Evidenz aus Afrikas Region der Großen Seen

Dass der Effekt von EZ-Projekten auf Gewalt in Nachbürgerkriegsgesellschaften von den jeweiligen Projektcharakteristika abhängt, zeige auch ich in einer frei zugänglichen Studie, die über 100 Distrikte/Provinzen in Burundi, der DR Kongo und Uganda im Zeitraum von 2005 bis 2014 auswertet.7 Alle drei Länder erlebten in den 1990er und frühen 2000er Jahren schwere Bürgerkriege. Nach einer Phase relativer Beruhigung (2005/2006) stiegen die ODA-Zahlungen substanziell an. Bis 2010 wurden ca. 38 Milliarden US-Dollar von über 20 Staaten, internationalen Organisationen und NGOs in die Entwicklung dieser Länder investiert.8 Dennoch kam es immer wieder zu Gewalt und insbesondere die DR Kongo und Burundi zählen weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt.

Datengrundlage für meine Studie ist das Uppsala Conflict Data Program Georeferenced Event Dataset9 und die entsprechenden Länderdatensätze von AidData,10 die jeweils geokodierte Informationen zu Konflikttoten und EZ-Projekten enthalten. Diese Daten wurden auf Distrikt-/Provinz-Ebene aggregiert und statistisch ausgewertet. Zusätzlich wurden Robustheitstests in einem 10-km Umkreis um EZ-Projekte durchgeführt.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen: Gesundheits-/soziale Sicherungs-Projekte sind mit einem Rückgang tödlicher Gewalt assoziiert. Infrastrukturprojekte haben keinen eindeutigen Effekt auf Gewalt, während Wirtschaftsprojekte und Bildungsprojekte mit einer Zunahme tödlicher Gewalt assoziiert sind.

Gesundheit und soziale Sicherung

Projekte im Bereich Gesundheit und soziale Sicherung sind mit einem Rückgang tödlicher Gewalt assoziiert. Basierend auf meiner Analyse reduziert jedes weitere aktive Gesundheitsprojekt die Wahrscheinlichkeit tödlicher Gewalt in einem Distrikt/einer Provinz um jährlich bis zu 14%. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass Gesundheits-/soziale Sicherungs-Projekte einen eher unpolitischen Charakter haben und relativ schnell die Lebenssituation vulnerabler Gruppen verbessern können. Hinzu kommt, dass Gefühle der sozio-politischen Marginalisierung entlang ethnischer Gruppen ein zentraler Faktor für die Konflikte in Burundi, Uganda und der DR Kongo sind. Gesundheits-/soziale Sicherungs-Projekte scheinen geeignet, um diese Gefühle zu mindern. Somit adressieren EZ-Projekte im Bereich Gesundheit und soziale Sicherung direkt zentrale Konfliktursachen in der Region.

Bildung

Bildungsprojekte hingegen sind mit einer Erhöhung der Gewalt assoziiert, insbesondere in Nord- und Westuganda. Die dort marginalisierten ethnischen und religiösen Minderheiten dienten als Rekrutierungsbasis für Rebellengruppen wie die Lord’s Resistance Army und die Allied Democratic Forces. Obwohl sich die Regierung nach Ende des Bürgerkriegs darum bemüht hat, den Norden stärker zu entwickeln, instrumentalisierte sie den Bildungssektor, um die dort ansässigen ethnischen Gruppen weiter zu marginalisieren, etwa durch stigmatisierende Inhalte in Schulbüchern. Infolgedessen konnten Bildungsmaßnahmen nicht dazu beitragen, die Konfliktursachen in der Region zu mindern, sondern haben diese möglicherweise sogar noch verschärft. Zwar ist nicht davon auszugehen, dass die für die Projekte verantwortlichen Organisationen diese Praxis aktiv unterstützt haben, dennoch trugen sie mit den Projekten zur Erweiterung der Kapazitäten des staatlich kontrollierten Bildungssektors bei.

Wirtschaftliche Entwicklung

Projekte mit einem Fokus auf wirtschaftliche Entwicklung haben in der DR Kongo keinen messbaren Effekt. In Uganda sind sie mit steigender Gewalt assoziiert. Projekte im Bereich Rohstoffabbau oder landwirtschaftliche Entwicklung beeinflussen oft die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung, was zu Widerstand und Gewalt führen kann. Eine Ausnahme stellen Beschäftigungsprogramme dar. Sie erhöhen die Opportunitätskosten von Individuen, wenn sich diese einer bewaffneten Gruppe anschließen. Sie können auch gezielt eingesetzt werden, um Ex-Soldat:innen eine Tätigkeit jenseits der „Gewaltökonomie“ anzubieten, sodass sie nicht gezwungen sind, sich als Söldner:innen oder Milizionär:innen zu verdingen.11

Infrastruktur

Die Studie zeigt, dass Infrastrukturprojekte in Uganda mit zunehmender Gewalt korrelieren, während sie in Burundi mit weniger Gewalt assoziiert sind. In der DR Kongo scheinen diese Projekte insgesamt keinen Effekt zu haben. Die Wirkung solcher Projekte ist demnach kontextabhängig. Eine frühere Studie argumentiert, dass Projekte, die inklusiv gestaltet werden, zu weniger Gewalt und lokaler Entwicklung beitragen können. Exklusive Infrastrukturprojekte hingegen führen zu mehr Gewalt.12

In Burundi haben Quoten zur Beteiligung der Tutsi-Minderheit in der Regierung und Dezentralisierung/Autonomie der lokalen Verwaltungen dazu geführt, dass ethnische Marginalisierung zurückgeht und der politische Einfluss von Gemeinschaften gestärkt wird. Dies könnte wiederum dazu führen, dass Infrastrukturprojekte stärker im Einklang mit den Interessen der lokalen Bevölkerung realisiert werden. In Uganda hingegen wurden viele große Infrastrukturprojekte auf Kosten der oft ethnisch marginalisierten Lokalbevölkerung durchgeführt, während die Erträge und dadurch entstandenen Jobs an die politischen Eliten und deren Anhänger:innen gingen.

Abbildung 1: Geographische Verteilung von Gewalt und Entwicklungshilfeprojekten in Burundi, der DR Kongo und Uganda.13

Fazit für die Praxis

Die Erkenntnisse aus Afghanistan, Burundi, der DR Kongo und Uganda zeigen: Die Reduktion und Prävention von Gewalt in Nachbürgerkriegsgesellschaften durch EZ-Projekte sind ein komplexes und ambitioniertes Unterfangen, bergen jedoch beträchtliches Potenzial. Bei kontextsensitiver Umsetzung kann EZ einen wichtigen Beitrag zu Entwicklung und Sicherheit leisten. Projekte, die jedoch nicht auf die sozioökonomischen, kulturellen und historischen Gegebenheiten der jeweiligen Regionen zugeschnitten sind, laufen Gefahr, bestehende Konfliktursachen zu verfestigen oder gar neue Gewalt zu provozieren.

Vor allem der Versuch, politische Ziele im Rahmen von EZ-Projekten durchzusetzen, ohne die Präferenzen der Empfänger:innen vor Ort zu berücksichtigen, kann lokalen Widerstand hervorrufen und unbeabsichtigte Effekte haben. Neuste Studien legen nahe, dass vor allem Bildungsprojekte, eventuell aber auch Infrastruktur- und Wirtschaftsprojekte, ein sensibles Thema sind und die Wahrscheinlichkeit tödlicher Gewalt erhöhen können. Dies bedeutet keineswegs, dass solche Projekte grundsätzlich zu vermeiden wären, vielmehr ist ein hohes Maß an Kontextsensibilität erforderlich, damit solche Projekte weniger unbeabsichtigte Effekte haben. Im Gegensatz dazu konnte in diversen Ländern gezeigt werden, dass Gesundheits-/soziale Sicherungs-Projekte mit einem Rückgang tödlicher Gewalt assoziiert sind. Solche Projekte könnten also ein risikoarmer Weg sein, um Gesellschaften nach Bürgerkriegen zu unterstützen. An dieser Stelle ist jedoch zu betonen, dass sich die hier zusammengefasste Studie auf den lokalen Effekt von EZ-Projekten und Gewalt beschränkt.

Letztlich bleibt festzuhalten, dass die EZ nicht allein auf Grundlage der aktuellen empirischen Evidenz neu ausgerichtet werden kann. Zwar gibt es eine Handvoll Studien, die systematisch die Bedingungen und Mechanismen erfolgreicher EZ in Nachbürgerkriegsgesellschaften untersucht haben, dennoch steht dieses Forschungsfeld erst am Anfang, da es lange keine Daten gab, die eine detaillierte vergleichende Forschung zugelassen hätten. Die Potenziale, die sich aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis ergeben, sind erheblich: Nur wenn im Detail verstanden wird, was EZ leisten kann und was nicht, können unbeabsichtigte Effekte minimiert und EZ effektiver gestaltet werden.

Download (pdf): Leonhard, Lucas Kori (2025): Segen oder Fluch? Wie Entwicklungszusammenarbeit Gewalt in Nachbürgerkriegsgesellschaften beeinflussen kann, PRIF Spotlight, 11, Frankfurt/M.

Download (pdf): Leonhard, Lucas Kori (2025): Segen oder Fluch? Wie Entwicklungszusammenarbeit Gewalt in Nachbürgerkriegsgesellschaften beeinflussen kann, PRIF Spotlight, 11, Frankfurt/M.

Series

Related Posts

Tags

Author(s)