COP30 in Belém: Zwischen zivilgesellschaftlicher Erwartung und diplomatischer Stagnation

Vorab bestanden hohe Erwartungen an die COP30: Belém sollte Raum für stärkere zivilgesellschaftliche Teilhabe schaffen und den Druck auf die Entscheidungsträger:innen zugunsten einer ambitionierteren Klimapolitik erhöhen. In der Tat waren Indigene, Afrodeszendente und weitere soziale Bewegungen so sichtbar wie selten zuvor. Konkrete politische Fortschritte blieben jedoch aus: Stagnation bei fossilen Energien, kaum neue Finanzzusagen, wachsende geopolitische Blockaden. Die Präsenz derjenigen Gemeinschaften, die die Folgen der Klimakrise und Landkonflikte besonders tragen, schien sich kaum auf die Verhandlungen auszuwirken. Es wurde deutlich: Ohne Stärkung von Rechten und Beteiligung von Gruppen und Menschen, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, ohne die Zurückdrängung fossiler Lobby-Interessen und ohne demokratischere COP-Prozesse bleibt Klimapolitik unvollständig.

Aufgeladenes Erbe: Warum Belém unter besonderem Erwartungsdruck stand

Seit der COP27 lässt sich eine Entwicklung erkennen, die weniger kontinuierlichen Fortschritt als vielmehr eine Abfolge unvollständig eingelöster klimapolitischer Schritte darstellt: In Sharm El Sheikh wurde der Loss-and-Damage-Mechanismus beschlossen, der Staaten unterstützt, die aufgrund historisch ungleicher Verantwortlichkeiten und struktureller Benachteiligungen besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Auf der COP28 in Dubai folgte – neben dem Global Stocktake, der die deutliche Entfernung vom 1,5-Grad-Pfad bestätigte – erstmals ein globales Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien. Dies wurde in der Klima- und Politikanalyse sowie im Bereich des internationalen Klimarechts häufig als symbolischer, aber richtungsweisender Schritt, von diplomatischen Beobachter:innen als relevantes Verhandlungssignal, und in Teilen der Klimabewegung als hart erkämpfter, aber unzureichender Fortschritt bewertet. Die COP29 in Baku bestätigte schließlich erste Finanzzusagen für Loss and Damage, die jedoch weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückblieben.

Mit diesen Entscheidungen verschob sich die Konfliktlinie der internationalen Klimapolitik zunehmend auf die Frage von Verantwortung und Finanzierung – besonders zwischen industrialisierten Staaten und jenen Ländern, die die Folgen der Klimakrise stärker tragen, als sie zu den Emissionen beigetragen haben. Damit wuchs nicht nur die Hoffnung auf verbindlichere Zusagen, sondern auch der Druck auf Brasilien, als Gastgeber im Amazonasraum ein politisches Signal jenseits symbolischer Fortschritte zu setzen.

Mehr Stimme, wenig Einfluss: Zivilgesellschaft zwischen Präsenz und Grenzen

Vor diesem Hintergrund galt die COP30 als Chance, nach drei Konferenzen in autoritären Kontexten die Sichtbarkeit und Wirkung zivilgesellschaftlicher Akteur:innen zu stärken. Viele Beobachter:innen verbanden mit Brasilien die Erwartung, dass eine offenere politische Umgebung sowie die starke Präsenz indigener, afrodeszendenter und anderer sozialer Bewegungen zusätzlichen Druck erzeugen könnten. Diese Hoffnungen erfüllten sich jedoch nur teilweise: Zwar waren gerade die Stimmen dieser Gemeinschaften und anderer zivilgesellschaftlicher Gruppen deutlich präsenter und artikulierter als in den Vorjahren, doch die erhöhte Sichtbarkeit schlug sich kaum in Einfluss auf die Verhandlungsprozesse und – ergebnisse nieder.

Die sicherheitspolitische Reaktion auf einen friedlichen Protest von Aktivist:innen, der durch das Betreten des COP-Geländes als Form zivilen Ungehorsams eingeordnet werden kann, zeigte zudem, dass die strukturellen Grenzen politischer Teilhabe fortbestehen. Aufmerksamkeit ist eine knappe und umkämpfte Ressource, und ziviler Ungehorsam lässt sich als Strategie verstehen, Sichtbarkeit für unsichtbare Formen von Gewalt zu erzeugen, die international kaum wahrgenommen werden. Mehrere Umweltaktivist:innen und Landverteidiger:innen berichteten, vor Ort mit eben jenen Kontrollpraktiken konfrontiert gewesen zu sein, die sie aus ihren Territorien kennen – etwa wiederholte Ausweis- und Zugangskontrollen, das genaue Beobachten ihrer Wege oder offen ausgeübte Überwachungspraktiken durch Sicherheitskräfte, die in extraktiven Regionen häufig auch mit der Kriminalisierung von Protest einhergehen. In Gebieten, in denen extraktive Projekte abgesichert werden, gehören solche Formen der Überwachung, Militarisierung und Einschüchterung für viele Gemeinschaften zum Alltag; sie markieren jene oft unsichtbare Gewalt, die im Zusammenhang mit Landkonflikten und Ressourcenextraktion seit Jahren besteht.

Diese Begrenzungen der Teilhabe wurden nicht nur im Umgang mit Protest sichtbar, sondern auch in den alltäglichen Strukturen der Verhandlungen selbst. Mehrere Landverteidiger:innen wiesen darauf hin, dass die COP-Prozesse stark technokratisch geprägt sind und mit Begriffen operieren, die für viele Gemeinschaften weder zugänglich noch anschlussfähig sind. Für sie verstärkte sich damit der Eindruck, dass zentrale Entscheidungen in einem sprachlichen und prozeduralen Raum stattfinden, der sie zwar betrifft, aber nicht für sie gestaltet ist. Auch das macht deutlich: Teilhabe scheitert nicht nur an fehlenden Rechten, sondern auch an den epistemischen Hürden der Klimadiplomatie. Eine Aktivistin brachte dies in einem Satz auf den Punkt: ‚Nada de nosotras, sin nosotras‘ – nichts über uns, ohne uns. Für viele ist dies weniger ein Slogan als eine politische Grundforderung an Klimapolitik.

Gewalt, Landraub, Unsicherheit: Klimaschutz als Sicherheitsfrage

Die Ereignisse in Belém machen sichtbar, was viele Gemeinschaften bereits lange erleben: Klimapolitik ist für sie eng mit Fragen von Sicherheit, Landrechten und körperlicher Unversehrtheit verknüpft. In Gesprächen mit zivilgesellschaftlichen Vertreter:innen wurde deutlich, dass Landraub, Vertreibungen und Gewalt gegen Umweltaktivist:innen und Landverteidiger:innen weltweit fortbestehen, besonders dort, wo Territorien sowohl durch illegale als auch durch staatlich legitimierte, extraktivistische Projekte in Anspruch genommen werden.

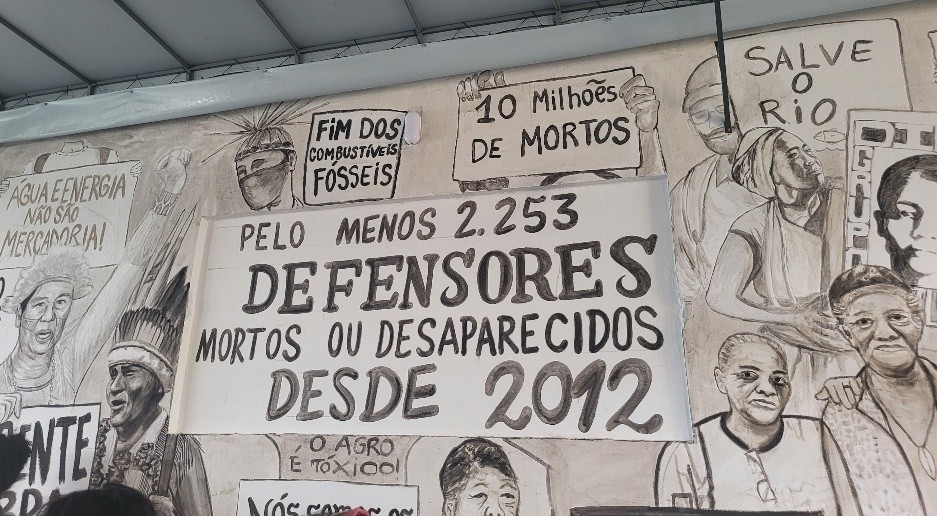

Viele Anwesende beschrieben diese Gewalt nicht als Ausnahme, sondern als strukturelle Gefahr für diejenigen, die Wälder, Flüsse und Territorien verteidigen. Sie leben häufig in Situationen permanenter Unsicherheit. Die Wandmalerei in den Räumen der COP do Povo, die auf mindestens 2.253 getötete oder verschwundene Verteidiger:innen seit 2012 verweist, verdeutlichte diese Dimension eindrücklich. Entsprechend war eine Botschaft zentral: Ohne die Sicherung ihrer Rechte bleibt wirksame Klima- und Waldpolitik kaum möglich.

Zugleich stellte sich immer wieder die Frage, wer in der internationalen Klimapolitik überhaupt geschützt wird – und wer nicht. Viele der Anwesenden betonten, dass informierte Entscheidungen, transparente Kompensationen und echte Mitsprache marginalisierter Gemeinschaften unverzichtbar sind, gerade weil viele der größten Biodiversitäts- und Ressourcenräume in ihren Territorien liegen. Klimapolitik könne nur dann gerecht und wirksam sein, wenn diese Gemeinschaften nicht nur sichtbar, – also nicht lediglich symbolisch einbezogen oder repräsentativ „vorgeschoben“, sondern tatsächlich strukturell an Entscheidungen beteiligt werden. Eine Umweltschützerin aus El Salvador formulierte diese Spannung in einer zugespitzten Frage: ‚Sicherheit – aber für wen? Unsere Territorien werden zerstört, und dann reden sie hier von Sicherheit.‘ Damit verwies sie darauf, dass Klimapolitik ohne Gerechtigkeits- und Reparationsfragen jene Sicherheit verfehlt, die sie für betroffene Gemeinschaften herstellen müsste.

Diplomatische Stagnation: Was die COP30 (nicht) erreicht hat

Inhaltlich brachte die COP30 kaum Fortschritte: Fossile Energien wurden trotz intensiver Debatten nicht erwähnt, finanzielle Zusagen für den Loss-and-Damage-Fonds nicht erhöht, und weder in der allgemeinen Klimafinanzierung noch im Emissionshandel gab es substanzielle Weiterentwicklungen. Die Konferenz blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück, die sich aus den Beschlüssen der COP27–29 ergeben hatten. Zugleich wurden die wachsenden Divergenzen über zentrale Mechanismen internationaler Klimapolitik sichtbar. Geopolitische Spannungen und die ablehnende Haltung der USA gegenüber internationalen Klimaabkommen prägten die Verhandlungen maßgeblich. Aussagen wie jene des deutschen Bundeskanzlers, er sei „froh“, die Konferenz verlassen zu haben, verstärkten vor Ort den Eindruck einer fortbestehenden Distanz politischer Entscheidungsträger:innen aus industrialisierten Staaten gegenüber den Anliegen besonders betroffener Regionen und Gemeinschaften.

Macht und Wissen: Die tieferen Konfliktlinien globaler Klimapolitik

Die Eindrücke aus Belém verdeutlichen, dass Klimapolitik unweigerlich mit Fragen politischer und epistemischer Gewalt verknüpft ist. Die Marginalisierung indigener und afrodeszendenter Wissenssysteme, der unzureichende Schutz von Umweltaktivist:innen und Landverteidiger:innen und die Gewalt in ressourcenintensiven Konfliktzonen zeigen, wie tief sich Machtasymmetrien in globale Klimaverhandlungen einschreiben. Diese Asymmetrien spiegeln sich auch institutionell wider: Mit rund 1.600 Lobbyist:innen aus der Öl-, Kohle- und Gasindustrie war die COP30 so stark von fossilen Interessen geprägt wie nie zuvor.

Zugleich macht die COP30 deutlich, dass Klimasicherheit und der Schutz vor Gewalt keine nachgelagerten Themen sind, sondern zentrale Voraussetzungen für eine transformative und gerechtere Klimapolitik. Belém zeigt, dass Klimapolitik ohne Menschenrechte, ohne die Zurückdrängung fossiler Lobbyinteressen und ohne die echte Mitsprache marginalisierter Gruppen nicht nur ungerecht, sondern politisch blockiert bleibt. Eine Weltklimakonferenz kann ihrem Anspruch nur dann gerecht werden, wenn sie sich konsequent am Schutz des Klimas orientiert – und nicht an den Interessen derjenigen, die es zerstören.

Mit Blick auf die nächste Klimakonferenz 2026 in der Türkei wird deutlich: Die Zurückdrängung fossiler Lobbyinteressen und eine Demokratisierung der COP-Prozesse bleiben zentrale Zukunftsaufgaben.

Series

Related Posts

Tags

Author(s)

Verena Lasso Mena