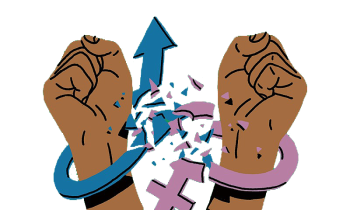

Women, Peace and Security beyond Institutional Silos: The AU Panel of the Wise and the AU WPS Agenda.

At the African Union, the Women, Peace and Security Agenda has been institutionalized both through dedicated new structures and through mainstreaming into existing structures. In this blog article, Camille Vern sheds light on an instance of the latter, examining the AU Panel of the Wise as an actor implementing the WPS agenda as part of its conflict prevention mandate. How does the panel…