Drei Jahre nach Hanau: Wie inklusiv ist die deutsche Erinnerungskultur?

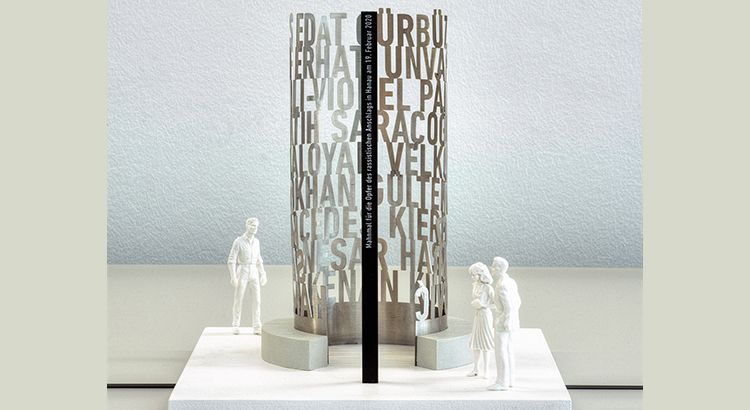

Der rechtsterroristische Anschlag von Hanau, bei dem 2020 neun Menschen mit Migrationsgeschichte aus rassistischen Motiven ermordet wurden, reiht sich in eine Historie rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland. Welchen Stellenwert hat diese rassistische Gewalt im kollektiven Gedächtnis? Debatten zur Öffnung deutscher Erinnerungskultur haben vor allem der Frage gegolten, wie die NS-Vergangenheit und deutsche historische Verantwortung in der Migrationsgesellschaft vermittelt werden können. Im Gedenken an die Opfer von Hanau gerät die Chance einer inklusiven Erinnerungskultur stärker in den Blick: Wie können die Kontinuitäten rechtsextremer Gewalt, die Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland erfahren, für die deutsche Gesellschaft insgesamt zugänglich gemacht und erinnerungskulturell bearbeitet werden?