Author: Pascal Abb

Dr. Pascal Abb ist Koordinator der Forschungsgruppe „Regimewettbewerb“ und wissenschaftlicher Mitarbeiter am PRIF mit Schwerpunkt China. Er betreibt aktuell ein Forschungsprojekt zu den Auswirkungen der Belt-and-Road-Initiative auf Konfliktstaaten. // Dr Pascal Abb is Coordinator of the Research Group “Regime Competition” and Senior Researcher at PRIF with a focus on China. He is currently conducting a research project on the impact of the Belt and Road Initiative on conflict states.

Als der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht ausrief, galt dieses zwar nur sechs Stunden. Das Land wurde aber dennoch in eine tiefe politische Krise gestürzt. Yoon wurde vom Parlament des Amtes enthoben, widersetzte sich dann aber wochenlang seiner Festnahme. Die Neuwahlen des Präsidentenamtes am 3. Juni finden nun vor dem Hintergrund einer scharfen innenpolitischen Polarisierung und wachsender handels- und sicherheitspolitischer Herausforderungen statt. Diese Vorgänge stellen auch Deutschlands „Wertepartnerschaft“ mit Südkorea in Frage, die zukünftig pragmatischer ausgerichtet werden sollte.

Es stehen nicht nur Exporte auf dem Spiel: der US-chinesische Handelskrieg und seine friedenspolitischen Konsequenzen

Am 3. April führte die Trump-Regierung im Rahmen ihres „Befreiungstags“ hohe neue Importzölle ein, die sich vor allem gegen Handelspartner mit hohen bilateralen Überschüssen richten – allen voran China. Die Reaktion aus Peking erfolgte prompt mit der reziproken Verhängung von Gegenzöllen. Seither sind beide Staaten in einem eskalierenden Handelskrieg gefangen, der letztlich jeden Güteraustausch zum Erliegen bringen könnte. Das ist kein rein wirtschaftliches, sondern auch ein friedenspolitisches Problem: In rascher Folge fallen Konflikthemmnisse weg, die die geopolitische Rivalität beider Seiten bislang begrenzten.

Die Weltordnung und der Systemwettbewerb: Zur außenpolitischen Positionierung der Parteien im Bundestagswahlkampf

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die seither ausgerufene „Zeitenwende“ haben die Debatte über Deutschlands zukünftige Außenpolitik erkennbar zugespitzt. Auch im Bundestagswahlkampf positionieren sich die Parteien zu schwierigen Fragen: Wie sollen Frieden und Sicherheit wiedergewonnen werden? Wie verändert sich die Weltordnung, und wie sollte Deutschland darauf reagieren? Dabei kommen sie zu teils sehr unterschiedlichen Antworten, die allerdings meist nicht über eine generelle Selbstverortung hinausgehen. Die chaotische Weltlage wird häufig als neuer „Systemkonflikt” zwischen Demokratien und Autokratien beschrieben, was jedoch die weitaus komplexere Realität nicht erfasst – und seit der Wiederwahl Donald Trumps auch keine praktisch umsetzbare Agenda mehr ist.

Going over the Guardrails? China Policy in the 2024 US Election

No matter who wins the US presidential elections in November, the United States will likely continue a more confrontative China policy launched under Trump in 2017. A second Trump administration, however, would likely mean an end to the Biden-era “guardrails” against escalation. It would also make it much harder for Europe to assert its own interests and conduct an independent China policy.

Do regime differences shape developmental engagement? How China and Japan compete in post-coup Myanmar

The 2021 military coup in Myanmar has left the country significantly isolated on the world stage. Politically, foreign governments have avoided recognizing the junta rulers, although quasi-official engagement is still underway. Economically, foreign investments into Myanmar have dropped by 42% from 2021 to 2022, off levels that had already massively decreased since the 2017 Rohingya expulsion. However, despite the international outcry over the new regime’s open warfare against civilians and the escalating violence in Myanmar’s multi-front civil war, both China and Japan have remained engaged in development cooperation, pursuing ambitious projects for economic corridors and special economic zones (SEZs) that were contracted under the deposed civilian government; in the case of China, even some new projects have been launched.

Germany’s New China Strategy: A Defensive Shift

After a lengthy process of internal deliberation, the German government released its China strategy on July 13. The document signals a policy shift away from the business-focused approach taken by previous governments, and towards a “de-risking” of ties with China. It also reframes the relationship by stressing elements of competition and even rivalry, based on the perception that Chinese authoritarianism is becoming a threat to Germany and its role in the world. Instead of seeking to transform autocracies through engagement, the new approach is much more about shoring up Germany’s own system.

Nicht darüber reden ist auch keine Lösung: Die Rolle von Autokratie und Demokratie in der Nationalen Sicherheitsstrategie

Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde das Narrativ eines globalen Wettstreits zwischen Demokratien und Autokratien wiederbelebt, das bereits im Zuge des Aufstiegs Chinas an Bedeutung gewonnen hatte. Im März 2022 hatte auch Außenministerin Annalena Baerbock noch von einem „Bündnis von liberalen Demokratien weltweit“ gesprochen, das es gegen die Diktaturen dieser Welt zu schließen gelte. Etwas mehr als ein Jahr später hat die Bundesregierung nun ihre Nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, in der vom Zwei-Lager-Denken nichts mehr zu finden ist. Diese positive Entwicklung wird jedoch konterkariert von einem weitgehenden Schweigen zu Fragen von Stabilität und Sicherheit, die sich im Umgang mit unterschiedlichen Regimetypen stellen – was auch keine Lösung ist, wie wir im Folgenden argumentieren.

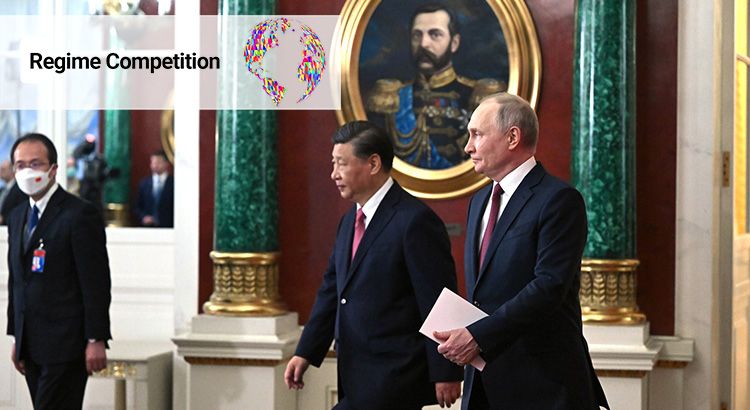

Xi and Putin’s Strategic Tango: Unpacking the Complexities of Russia-China Relations After the 2023 Moscow Summit

The March 2023 state visit of Chinese president Xi Jinping to Russia has attracted significant attention, and has been described as symbolic of growing cooperation between authoritarian states opposed to the current world order. However, as we argue in a recently-published article based on a review of Russian and Chinese expert statements, this partnership should best be understood as a limited, strategically motivated cooperation against shared threat perceptions. Meanwhile, there is much less agreement on normative questions, let alone a shared vision of an alternative world order.

Regime Competition in a Fragmented World: Consequences for Peace and Conflict

More than thirty years after the proclaimed “end of history” and the third wave of democratization, the world is once again marked by increased diversity in political regimes. The (re-)emergence of powerful authoritarian states like China and Russia and the trend of backsliding in seemingly consolidated democracies have created a more pluralistic and multipolar world, in which states with different political regime types increasingly view each other as competitors, seeking to prove the superiority of their own political and economic systems and to win the allegiance of third countries.

China’s new Global Security Initiative: a rising power spreads its wings

On 21st February 2023, the Chinese Foreign Ministry released its concept for a “Global Security Initiative”, a white paper outlining the country’s proposed solution to challenges across traditional and non-traditional security issues. While the content mostly amounts to a restatement of long-standing principles and pooling of existing activities under a new label, its packaging as a “global initiative” should be seen as a statement of intent, claiming a much greater role in international politics. The sketched Chinese security agenda differs significantly from that of Western powers in both its principles and practices, making this field a new arena of competition between both sides.