30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen – Zur Rolle des Friedensschlusses für Bosnien und Herzegowina und andere Konflikte

1995 beendete der in Dayton ausgehandelte Friedensvertrag den Krieg in Bosnien und Herzegowina, der rund 105.000 Menschen das Leben gekostet hatte. Obwohl oft als ungerecht kritisiert, dienten das Abkommen und der vorangegangene Verhandlungsprozess als Referenzpunkt oder sogar Vorbild für Friedensbemühungen andernorts. Dieses Spotlight skizziert, wie sich Bosnien und Herzegowina nach dem Dayton-Abkommen entwickelt hat und wie sich der Friedensschluss im weltweiten Konfliktgeschehen einordnen lässt.

Im Krieg von 1992 bis 1995 prallten gegensätzliche Positionen zur staatlichen Zukunft von Bosnien und Herzegowina aufeinander. Die meisten Bosniakinnen und Bosniaken, deren Volksgruppe etwas weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung stellte, wollten die aus Jugoslawien herausgelöste Republik in ihren international anerkannten Grenzen erhalten. Die serbische Bevölkerung machte gut ein Drittel aus und stand mehrheitlich hinter dem Vorhaben, große Gebiete von Bosnien und Herzegowina der neuen Republik wegzunehmen und mit Serbien und serbisch kontrollierten Gebieten in Kroatien zu vereinen. Viele Kroatinnen und Kroaten in Bosnien und Herzegowina unterstützten zunächst die Unabhängigkeit des Staates, forderten aber in manchen Konfliktphasen, das Land aufzuteilen.1

Das Friedensabkommen für Bosnien und Herzegowina, ausgehandelt in Dayton und am 14. Dezember 1995 unterzeichnet in Paris, fand einen Kompromiss zwischen diesen Anliegen. Zwar blieb der Staat in seinen international anerkannten Grenzen erhalten, setzte sich aber fortan aus zwei Teilrepubliken zusammen, die einen Großteil der politischen Zuständigkeiten erhielten. In den schwachen gesamtstaatlichen Institutionen von Bosnien und Herzegowina mussten sich bosniakische, serbische und kroatische Kräfte die Macht teilen, sodass sie die dort zu verhandelnden Fragen nur gemeinsam entscheiden konnten. Militärische und zivile Friedensmissionen sollten ein dauerhaftes Ende der Gewalt gewährleisten.2

Drei Jahrzehnte nach dem Kriegsende in Bosnien und Herzegowina

Der Friedensschluss von Dayton war insofern erfolgreich, als es seither zu keinem neuen bewaffneten Konflikt kam. Das ist nicht selbstverständlich, machen doch erneut eskalierte Konflikte einen großen Teil des weltweiten Konfliktgeschehens aus.3 Von 48 beendeten Bürgerkriegen, die ein PRIF-Projekt untersuchte, brachen 17 erneut aus.4 Dass man dem Frieden in Bosnien und Herzegowina bis heute nicht ganz traut, zeigt die anhaltende Präsenz einer internationalen Friedenstruppe, wenn auch nur mit einem Bruchteil ihrer ursprünglichen Stärke, und des „Hohen Repräsentanten“, der die Umsetzung der zivilen Vorgaben des Dayton-Abkommens überwacht.

Der politische Konflikt um die staatliche Ordnung von Bosnien und Herzegowina dauert an. Die wichtigsten serbischen Parteien zeigen weiterhin große Vorbehalte gegenüber dem gemeinsamen Staat. Die Regierung der Republika Srpska, eine der beiden Teilrepubliken, droht mit Abspaltung, in den letzten Jahren noch stärker als zuvor.5

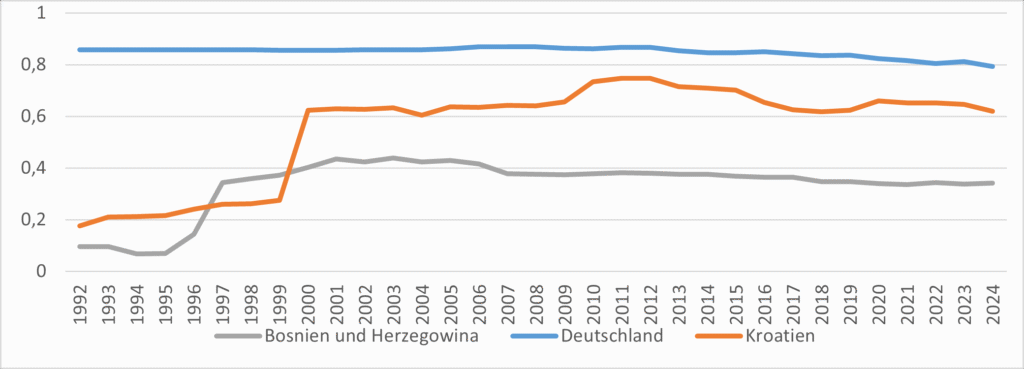

Das Dayton-Abkommen verordnete den Aufbau demokratischer Institutionen. Tatsächlich gelang es, politische Freiheiten und Teilhabe zu etablieren, allerdings fehlt es an Kooperation in den Parlamenten und Regierungen, in denen die Konfliktparteien zusammen entscheiden müssen. Die Abbildung zeigt auf einer Skala von null bis eins die Werte für den Stand der liberalen Demokratie, die individuelle Freiheiten und Rechtstaatlichkeit gewährt. Sie vergleicht Bosnien und Herzegowina mit Deutschland und Kroatien, wo 1995 ebenfalls ein Krieg endete. Ab 2001 stagnierte in Bosnien und Herzegowina die Demokratisierung und machte später sogar Rückschritte. Diese gingen vor allem auf das Konto der Republika Srpska, die Oppositionelle und kritische Medien bedrängt, Gerichtsurteile ignoriert und sich Befugnisse anmaßt, die ihr laut Verfassung nicht zustehen. Bosnien und Herzegowina weist ein hybrides Regime auf: Einige Elemente der Demokratie sind nicht voll ausgeprägt, und demokratische Merkmale stehen neben nicht-demokratischen. Zu Letzteren zählen auch die Eingriffsbefugnisse des Hohen Repräsentanten (s. Textbox).

Neben dem Aufbau demokratischer Institutionen sollte unter anderem auch die Aussicht auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union den Frieden in Bosnien und Herzegowina konsolidieren. Im Februar 2016 hat das Land seinen EU-Beitritt beantragt. Schon davor hatten Anforderungen aus Brüssel dafür gesorgt, dass die Institutionen von Bosnien und Herzegowina gestärkt wurden, während die Teilrepubliken Macht einbüßten. Wie aber die Defizite an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie der anhaltende Streit über den gemeinsamen Staat verdeutlichen, sollte Bosnien und Herzegowina auf kurze Sicht keine Zukunft in der EU haben.

Das Dayton-Abkommen und andere Konflikte

Der Friedensschluss in Bosnien und Herzegowina markiert den Trend, dass bewaffnete Konflikte in der jüngeren Vergangenheit seltener mit dem militärischen Sieg einer Seite endeten als zuvor. Von 1946 bis 1989 endete noch fast jeder zweite dieser Konflikte mit einem solchen Sieg, doch seit 1990 ist dieser Anteil auf ein Sechstel gesunken.6 Hätte ein militärischer Sieg der bosniakisch dominierten Regierung dem Land bessere Perspektiven geboten? Dafür spricht, dass der Krieg im Nachbarland Kroatien mit der Niederlage der serbischen Aufständischen endete und der zugrundeliegende Konflikt weniger die Nachkriegszeit prägte. Auch deshalb konnte Kroatien schon 2013 der EU beitreten. Das Dayton-Abkommen rief die Kritik hervor, Gewalt zu sehr belohnt zu haben, nicht zuletzt, weil es Srebrenica der Republika Srpska ließ. Dort hatten im Juli 1995 serbische Truppen einen Völkermord begangen.7

In der Forschung gibt es die prominente Annahme, militärische Siege seien besser als Friedensabkommen dazu geeignet, einen stabilen Frieden herbeizuführen. Das gehe unter anderem darauf zurück, dass die besiegte Seite ihre militärischen Fähigkeiten zur Wiederaufnahme der Kämpfe verliere und die Nachkriegsregierung effektiver handeln könne.8 Allerdings zeigte das erwähnte PRIF-Projekt, dass nach einem Kriegsende durch ein Friedensabkommen mindestens genauso gute Chancen auf dauerhaften Frieden bestehen wie nach einem militärischen Sieg.9 Dieser Befund spricht für das Dayton-Abkommen. Zudem erlauben die militärischen Kräfteverhältnisse nicht immer den Sieg der gerechteren Seite. Im Krieg in Bosnien und Herzegowina trugen serbische Truppen nicht die alleinige, aber die größte Verantwortung für Gewalt gegen Zivilpersonen. Zuvor überlegen, konnten sie in der letzten Phase des Krieges so weit zurückgedrängt werden, dass ein schon länger diskutierter Friedensplan bessere Chancen auf Realisierung erhielt. Eine militärische Niederlage der serbischen Seite zeichnete sich Ende 1995 jedoch nicht ab, und auf diese Niederlage mittels massiver militärischer Intervention oder Aufrüstung der Regierung hinzuarbeiten, dazu zeigten sich Drittparteien nicht bereit. Das Dayton-Abkommen steht damit dafür, dass ausgehandelte Friedensschlüsse die gegebenen Kräfteverhältnisse spiegeln.10

Der Vertrag von Dayton repräsentiert den damals vorherrschenden Trend, in Nachkriegsgesellschaften mittels Demokratisierung den Frieden zu festigen. Heute steht die Demokratie in vielen Teilen der Welt unter Druck, auch gibt es weniger Optimismus, von Krieg geplagte Gesellschaften von außen demokratisieren zu können. Bosnien und Herzegowina sollte eine Konkordanzdemokratie aufbauen, ein System weitreichender Machtteilung der Konfliktparteien.11 Schnell zeigten sich Schattenseiten der Konkordanzdemokratie, so schwerfällige, für die Bürgerinnen und Bürger kaum durchschaubare Entscheidungsprozesse mit zahlreichen Gelegenheiten, Parlament und Regierung lahmzulegen. Auch schrieb die Konkordanzdemokratie den Konflikt zwischen drei großen Volksgruppen in die neuen Institutionen ein und stellte ihn so auf Dauer. Trotz dieser Erfahrungen hielten es Konfliktparteien und Vermittler in späteren Friedensprozessen für ein größeres Übel, ein System zu schaffen, das auf die einfache Mehrheitsregel baut und so eine Konfliktpartei dauerhaft von politischen Entscheidungen auszuschließen droht. Auf eine Konkordanzdemokratie setzten daher auch das Belfast-Abkommen für Nordirland von 1998, die neue politische Ordnung für Kosovo nach dem Kriegsende 1999 und die Reform der Verfassung im heutigen Nord-Mazedonien nach dem bewaffneten Konflikt 2001. In all diesen Fällen blieb der Frieden bislang erhalten.12

Die Dayton-Verhandlungen sollten als Vorbild dienen, hört man gelegentlich in aktuellen Konflikten, und Rückblicke anlässlich des Jahrestages werden sich erfahrungsgemäß ähnlich äußern. Diese Vorschläge helfen nur, wenn sie ausreichend reflektieren, wie beim Friedensschluss für Bosnien und Herzegowina mehrere Umstände zusammenkamen. Die Verhandlungen in Dayton brachten die Delegationen der Konfliktparteien für mehrere Wochen auf einem Stützpunkt der US-Luftwaffe zusammen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit.13 Ihr Erfolg ergab sich aber kaum allein aus dieser Abgeschiedenheit. Grundprinzipien der Friedensregelung waren schon vorher vereinbart worden.14 Zudem setzen erfolgreiche Verhandlungen ernsthafte Kompromissbereitschaft auf allen Seiten voraus, die es angesichts der militärischen Kräfteverhältnisse lange Zeit nicht gegeben hatte.

In den ersten Jahren nach den Dayton-Verhandlungen gab es verbreitet die Interpretation, die Luftangriffe der NATO von Ende August bis Mitte September 1995 seien entscheidend gewesen, um den Friedensschluss zu erzwingen. Diese Sicht überbetonte dieses Eingreifen und verkannte, dass sich die militärische Lage schon vorher dem internationalen Friedensplan angenähert und so bessere Chancen auf einen Friedensschluss eröffnet hatte. Die verkürzte Analyse prägte aber das Vorgehen der NATO im Kosovo-Konflikt. Hier erwies es sich im Frühjahr 1999 als Fehlannahme, mit Luftangriffen die Regierung Jugoslawiens nach wenigen Tagen zum Einlenken bewegen zu können.

Zum Kontext der Dayton-Verhandlungen gehört, dass Russland auf der einen Seite und die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland auf der anderen im Rahmen einer Kontaktgruppe ihr Vorgehen diskutierten. Ost und West bezogen unterschiedliche Positionen zu den Konfliktparteien in Bosnien und Herzegowina, standen aber, anders als heute, nicht in Rivalität zueinander.

Bosnien und Herzegowina und der neue Ost-West-Konflikt

30 Jahre nach dem Kriegsende steht der Beweis aus, ob das Dayton-Abkommen auch die derzeitigen internationalen Herausforderungen übersteht, darunter den weltweiten Trend hin zu weniger Demokratie, der Wahlsieg von Donald Trump oder die Folgen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Einige Akteure in Bosnien und Herzegowina deuten diese Veränderungen als Gelegenheit, ihre Ziele voranzutreiben. So wittert der in den letzten 20 Jahren mächtigste serbische Politiker in Bosnien und Herzegowina, Milorad Dodik, in der erneuten Präsidentschaft von Trump die Chance, die Institutionen von Bosnien und Herzegowina immer offener herauszufordern.15 Zugleich setzt er auf Rückendeckung Russlands, das er unlängst, allerdings vergeblich,16 dazu aufforderte, eine Mandatsverlängerung der Friedenstruppe im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen per Veto zu stoppen.17 Dodik und seine Verbündeten versuchen es auszunutzen, dass Putin Bosnien und Herzegowina destabilisieren könnte, um die europäische Hilfe für die Ukraine zu schwächen.

Die Regierung der Republika Srpska hat immer wieder das Ziel erklärt, sich von Bosnien und Herzegowina loszulösen, zugleich aber betont, dies solle friedlich geschehen.18 Unklar bleibt, wie weit sie gehen würde, um das Ziel der Sezession zu verwirklichen. Klar ist allerdings, dass das Dayton-Abkommen derzeit die beste Option darstellt, um für Sicherheit und Stabilität in Bosnien und Herzegowina zu sorgen. Die Staaten der EU und NATO sollten sich daher weiterhin für den Erfolg dieses Friedensschlusses einsetzen, auch im Interesse ihrer eigenen Sicherheit und Stabilität.

Download (pdf): Gromes, Thorsten (2025): 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen – zur Rolle des Friedensschlusses für Bosnien und Herzegowina und andere Konflikte, PRIF Spotlight, 10, Frankfurt/M.

Download (pdf): Gromes, Thorsten (2025): 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen – zur Rolle des Friedensschlusses für Bosnien und Herzegowina und andere Konflikte, PRIF Spotlight, 10, Frankfurt/M.

Reihen

Ähnliche Beiträge

Schlagwörter

Autor*in(nen)

Latest posts by Thorsten Gromes (see all)

- 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen – Zur Rolle des Friedensschlusses für Bosnien und Herzegowina und andere Konflikte - 21. November 2025

- Verrennen sich die Ostermärsche? - 15. April 2025

- Die Wahlprogramme zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine - 29. Januar 2025