As countries across the globe are desperately trying to control the COVID-19 pandemic, a rapidly...

The Visual Culture of Far-Right Terrorism

The recent wave of far-right terrorist attacks challenges academic knowledge on extremist...

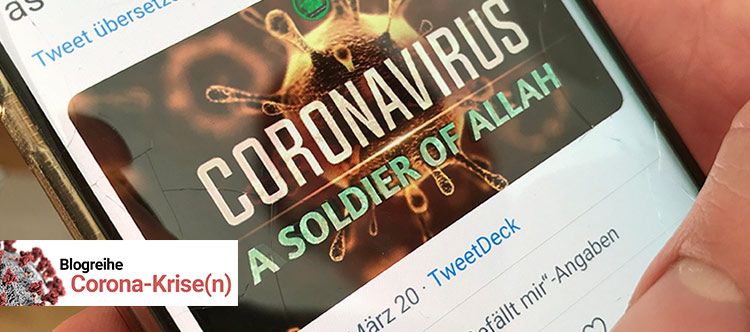

The Coronavirus as a Means to an End: Extremist Reinterpretations of the Pandemic

Various aspects of society and everyday life have become affected by the clampdown on the...

Corona ist mehr als eine Krise

Die Rede an die Nation von Angela Merkel markiert in verschiedener Hinsicht einen Wendepunkt in...

What Makes Far-Right Rhetoric so Dangerous?

After a series of right-wing terrorist acts in Germany, the role of far-right rhetoric in...

Deutschlands Verantwortung für eine UN-Klimasicherheitspolitik

Der Bundesregierung bieten sich gerade gute Gelegenheiten, eigene Themen auf die internationale...

Germany on the UN Security Council: Arria-formula meetings as a tool for crisis management and conflict prevention

Conflict resolution and crisis prevention are two main objectives of German foreign policy. As a...

Deutschland im UN-Sicherheitsrat: Arria-Formel-Sitzungen als Instrument der Krisenbewältigung und -prävention

Krisenbewältigung und -prävention sind zentrale Ziele deutscher Außenpolitik. Dies betont...

Vom Verhandlungstisch in die Konfliktzonen: Die Menschenrechte von Überlebenden sexueller Gewalt stärken

„We come to the UN and deliver statements, but there is no concrete action taken to address the...