Schlagwort: Rechtsextremismus

Die Energiekrise stellt die Gesellschaft vor große soziale und politische Herausforderungen. Intensiv wird über den kommenden „Wutwinter“ und heißen Herbst diskutiert, während erste Proteste bereits stattfinden. Protest ist nichts Negatives und gehört zur demokratischen Willensbildung. Es gilt aber das Protestgeschehen auf den demokratischen Gehalt zu befragen und Initiativen von Links und Rechts nicht über einen Kamm zu scheren. Erneut droht, wie schon bei Pegida und den Corona-Protesten, die extreme Rechte von der gesellschaftlichen Stimmung zu profitieren. Um hier entgegenzuhalten, könnte es helfen, die Diskussionen um die Energiekrise von dem Fokus auf Russland zu lösen und umfassender im Kontext der Klimakrise zu verhandeln.

Eine polarisierte Stadt. Die Corona-Proteste, Demokratieverdruss und die Rolle der Lokalpolitik in Freiberg

Seit 2021 fanden im mittelsächsischen Freiberg über 60 „Spaziergänge“ gegen die Coronapolitik statt. Wie im ganzen Freistaat wurden die Proteste von den extrem rechten „Freien Sachsen“ dominiert. Auch Mandatsträger:innen von Parteien unterstützten sie. Die Kommunalpolitik reagierte nur zögerlich. Erst ein Appell der Zivilgesellschaft veränderte die Situation: Der Oberbürgermeister distanzierte sich deutlich und wurde wiedergewählt. Nun braucht es politische Antworten auf anhaltende Polarisierung und Demokratieverdruss in der Region.

Prävention von Rechtsextremismus: Erfahrungen und Herausforderungen für Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Rechtsextremismusprävention hat sich zu einem vielfältigen Arbeits- und Handlungsfeld entwickelt. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich teils eigene Qualitätsstandards sowie umfassende Evaluationserfahrungen herausgebildet. Auf Grundlage einer standardisierten Befragung sowie von Hintergrundgesprächen und Workshops im Rahmen des PrEval-Projekts fasst dieses Spotlight Erfahrungen und Herausforderungen zusammen, die von Praktiker.innen der Präventionsarbeit berichtet werden. Die Bedarfe und Anforderungen der Praxis, die sich daraus ergeben, sollten bei der Konzeption von Evaluationen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung berücksichtigt werden.

AfD, Corona-Pandemie und (städtische) Geographien der Peripherisierung

Der Aufstieg der AfD scheint im Superwahljahr 2021 gebremst. Die Verluste in den Landtagswahlen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind aber kein Zeichen für den Anfang vom Ende der Partei. Bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende hat die AfD in den Corona-Maßnahmen eindeutig ihr neues Feindbild gefunden, dem sie das Narrativ einer vermeintlich heilen Normalität entgegensetzt. Die Verluste sollten ebenso wenig als ein Zeichen dafür gedeutet werden, dass die dem Wahlerfolg von 2017 mitunter zugrundeliegenden sozialen Konfliktlagen und Polarisierungen in der Gesellschaft zurückgedrängt worden wären. Im Gegenteil: Die Geographie der Pandemie deckt sich erstaunlich stark mit jener des Wahlerfolgs der AfD. Das Konzept der Peripherisierung bietet sich an als Klammer für die beiden Dimensionen, Wahl der AfD und hohe Covid-19-Inzidenzen, und erlaubt es, das Nebeneinander und die Verwobenheit unterschiedlicher sozialer und politischer Phänomene zu beleuchten.

Radikalisierung und Terrorismus – in Buchform unter den Weihnachtsbaum?

Die Themen Extremismus, Radikalisierung, Terrorismus und Terrorismusbekämpfung sind aus der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Diese findet oftmals in einem Modus der Aufgeregtheit statt, sodass wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, Differenzierungen und Querverbindungen sowie kritische Blickwinkel auf diese Phänomene nicht immer angemessen berücksichtigt werden. Die Forschungsgruppen Radikalisierung und Terrorismus stellen deshalb eine kleine Liste von lesenswerten Werken im Feld zusammen. Und während es zunächst so scheinen mag, als wären die Themen wenig für die besinnliche Zeit geeignet, so sprechen sie doch große Herausforderungen gesellschaftlichen Wandels zugänglich an – und tragen somit zu besser informierten Debatten bei: ein Geschenk für alle. Wir wünschen eine entspannte Zeit mit spannenden Büchern!

A New Wave of Right-Wing Terrorism

Right-wing terrorism is a growing threat for democratic societies globally. With rising numbers in death tolls and far-right narratives creeping into the mainstream, the extreme right assumed a new face through the digital dissemination of extremist propaganda and trivialising violence – thereby attracting new audiences. Greater cooperation is required between the state, researchers, and tech companies to address the manipulative strategies used by these groups.

The Great Divide? The Online-Offline Nexus and Insights from Research on the Far-Right in Germany

Research financed in the framework of the BMBF’s public security programme is still predominantly occupied with two issues: “online-radicalization” and “international terrorism”. The emphasis on „international terrorism“ still leads to an exclusive focus on “Islamist terrorism” and completely ignores the discussion of and a stronger need for research on right-wing terrorism. The emphasis on “online-radicalization” on the other hand misses the importance of also looking at the offline dimension of any phenomena under investigation.

The Visual Culture of Far-Right Terrorism

The recent wave of far-right terrorist attacks challenges academic knowledge on extremist violence and demands a new perspective. Rather than acting on behalf of political organizations, most of the perpetrators promote digital hate communities that predominantly interact via visual language such as memes. These images, which are often-humorous, aim to accustom users to violence and make neo-Nazism accessible and appealing through modern aesthetics and pop-cultural references. Hence, to fully understand contemporary far-right terrorism and its underlying worldviews, we need to systematically analyse visual mobilisation and persuasion strategies. This blog post makes the case for a visual culture perspective and transdisciplinary visual analysis to examine how far-right actors radicalise sympathisers in loosely organised online networks.

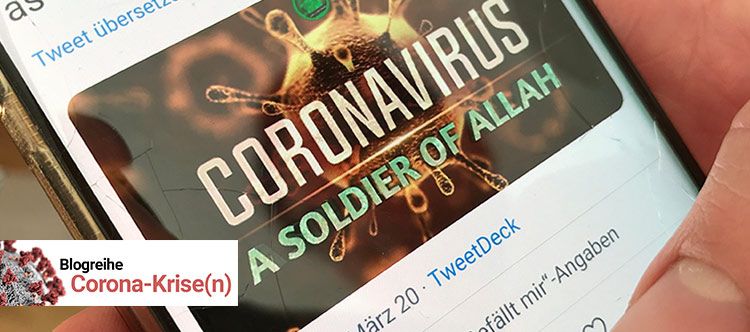

The Coronavirus as a Means to an End: Extremist Reinterpretations of the Pandemic

Various aspects of society and everyday life have become affected by the clampdown on the Coronavirus pandemic and the restrictions enforced to prevent it from spreading. While the spread of COVID-19 continues to be fought and researched under extreme pressure, many uncertainties remain regarding its origin and the social, political and economic consequences. These uncertainties are easily exploited by extremists such as right-wing and Islamist extremists. The spread of the Coronavirus is thus accompanied by the propagation of extremists’ discourses. Within a short period of time, they reach thousands of people – not only but especially via social media.

What Makes Far-Right Rhetoric so Dangerous?

After a series of right-wing terrorist acts in Germany, the role of far-right rhetoric in inciting violence is much debated. Forms of hate speech in particular have caught a lot of attention in this debate. Drawing on the concept of dangerous speech, this article illuminates why narratives of imperilment are more critical for understanding far-right violence than open hatred. By constructing myths of victimhood, they make violent action seem necessary – even if violence is not proposed explicitly.