Prävention von Rechtsextremismus: Erfahrungen und Herausforderungen für Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Rechtsextremismusprävention hat sich zu einem vielfältigen Arbeits- und Handlungsfeld entwickelt. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich teils eigene Qualitätsstandards sowie umfassende Evaluationserfahrungen herausgebildet. Auf Grundlage einer standardisierten Befragung sowie von Hintergrundgesprächen und Workshops im Rahmen des PrEval-Projekts fasst dieses Spotlight Erfahrungen und Herausforderungen zusammen, die von Praktiker.innen der Präventionsarbeit berichtet werden. Die Bedarfe und Anforderungen der Praxis, die sich daraus ergeben, sollten bei der Konzeption von Evaluationen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung berücksichtigt werden.

Das Handlungsfeld der Rechtsextremismusprävention kann – trotz phänomenologischer Trends und Konjunkturen – in Deutschland auf eine langjährige Geschichte zurückblicken. Diese reicht im erweiterten Sinne, beispielsweise im Kontext politischer Bildung, bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück. Im engeren Sinne entwickelte sich vor allem seit den 1990er-Jahren das Arbeitsfeld zunächst mit einem starken Bezug zur Jugendarbeit und Gewaltprävention. Ab den 2000er-Jahren gewannen Ansätze zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Gegenkräfte sowie zur Unterstützung von von rechter Gewalt Betroffenen an Bedeutung. Seitdem hat ein Paradigmenwechsel von einem extremismuszentrierten Verständnis hin zur Fokussierung auf Abwertungen schwacher Gruppen („Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, GMF) stattgefunden.

Beispielsweise haben sich Akteure wie die Mobilen Beratungen, Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt und für die Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit in phänomenspezifischen Dachorganisationen auf Bundes- oder Europaebene zusammengeschlossen und bereits seit Jahren trägerübergreifende Standards für Aufgabenbeschreibung und Qualitätssicherung entwickelt1. Auch andere zivilgesellschaftliche Träger, beispielsweise solche zur Stärkung von Selbstorganisationen, haben, oft unter wissenschaftlicher Beratung, eigene Konzepte und Richtlinien zur Qualitätssicherung erarbeitet. Für gewinnbringende Evaluationen ist es besonders wichtig, diese Prozesse und ihre Ergebnisse anzuerkennen und die zu evaluierende Praxis im Untersuchungsprozess maßgeblich unter Bezugnahme auf vorhandene Standards und Ziele zu verstehen. Ebenso sollten vorhandene Erfahrungen, Praktiken und phänomenspezifische Herausforderungen der jeweiligen Akteure bekannt sein und berücksichtigt werden. Um den Status quo der Praxis sowie die Erfahrungen, Herausforderungen und Bedarfe der Praxis zu identifizieren, wurden im Rahmen des PrEval-Projekts Bedarfsabfragen durchgeführt. In diesem Spotlight werden einige zentrale Befunde dazu dargestellt.

Datengrundlage und Selbstverortung befragter Träger

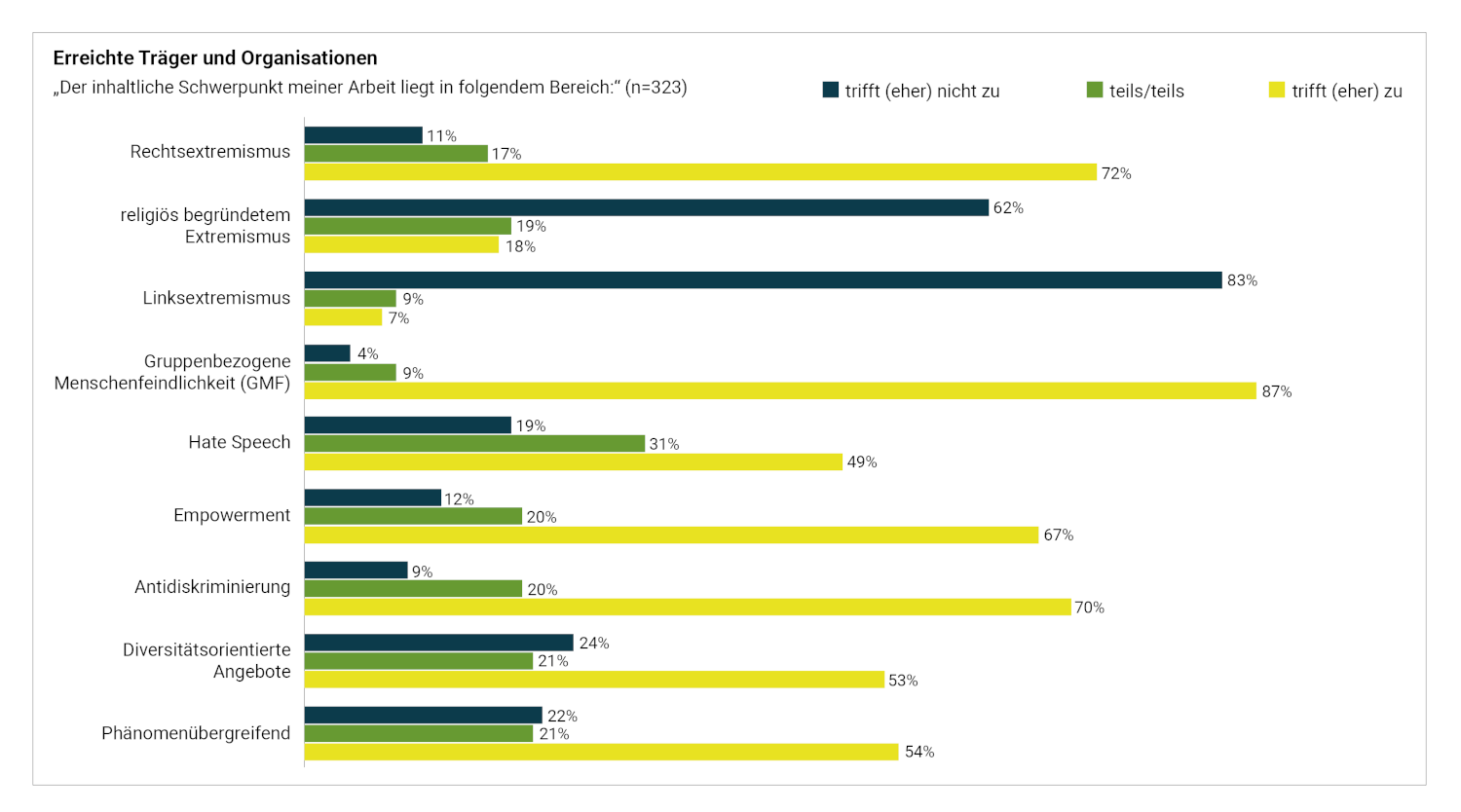

Die Analysen basieren auf einer Onlinebefragung von hauptberuflich Tätigen aus den Feldern der Rechtsextremismusprävention und der Demokratieförderung (Grafik 1)². Im Rahmen der im Herbst 2020 durchgeführten Befragung wurden 1.016 Personen aus der Fachpraxis angeschrieben, von denen 323 Personen den Fragebogen ausgefüllt haben (Responsequote: 31.8%). Gerahmt wurde die Befragung zusätzlich von Hintergrundgesprächen und Workshops mit Akteur.innen aus Präventionspraxis und PrEval-Forschungsverbund. Im Mittelpunkt standen Fragen zu Evaluation und Qualitätsstandards sowie übergreifenden Bedarfen und Wahrnehmungen von Problemen, Heraus- und Anforderungen an die Rahmenbedingungen der Arbeit.

Die Mehrheit der Befragten (87%) verortet die eigene Arbeit im Schwerpunkt der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weitere 9% sehen ihre Arbeit zumindest teilweise in diesem Schwerpunkt, nur bei 4% trifft dies nicht zu. Die Befragten verorten ihre Arbeit zu 11 % nicht im Schwerpunkt „Rechtsextremismus“, zu 17 % teilweise und zu 72 % eher oder vollständig. Das einstellungs- bzw. vorurteilsbezogene Konzept der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ erweist sich damit aus der Sicht der meisten befragten Praktiker.innen als besonders anschlussfähig. Dies ist wichtig zu berücksichtigen, um nicht andere Paradigmen, beispielsweise der Gewalt- oder Kriminalitätsprävention, als Maßstab für die Prävention in diesem Feld anzulegen.

Vielfältige Evaluationserfahrungen und -bedarfe

Nur 6% der Befragten (n=20) geben an, dass bisher gar keine Evaluationen bei ihren Trägern stattgefunden hätten. Häufigste Gründe dafür sind fehlende finanzielle Mittel sowie der Umstand, dass die Träger erst seit kurzer Zeit existieren. 74% der Befragten berichten über interne Selbstevaluationen. 20% Prozent teilen mit, dass in den vergangenen fünf Jahren keine externen Evaluationen stattgefunden hätten. Dagegen berichten 60% von regelmäßigen oder fortlaufenden externen Evaluationen.

Mit 68% äußern sich die meisten Befragten zufrieden mit der Qualität bisheriger Evaluationen. Als besonders positiv wird bewertet, wenn es in Evaluationsprozessen gelungen ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, die Evaluierenden sich auf das Projekt einlassen, über Sachkenntnis verfügen und wenn Prozess und Auswertung konkret, partizipativ und mit offener Kommunikation gestaltet werden. Negativ werden im Hinblick auf das Ergebnis unverhältnismäßiger Arbeitsaufwand, fehlende Transparenz und mangelnde Aussagekraft für die konkrete Arbeit sowie gänzlich ausbleibende Rückmeldungen der Ergebnisse an die Evaluierten bewertet. Viele Befragte wünschen sich zudem verstärkt qualitative Evaluationskonzepte. Im Allgemeinen sind multimethodische und jeweils auf die konkreten Projektmaßnahmen abgestimmte Evaluationsmethoden empfehlenswert.

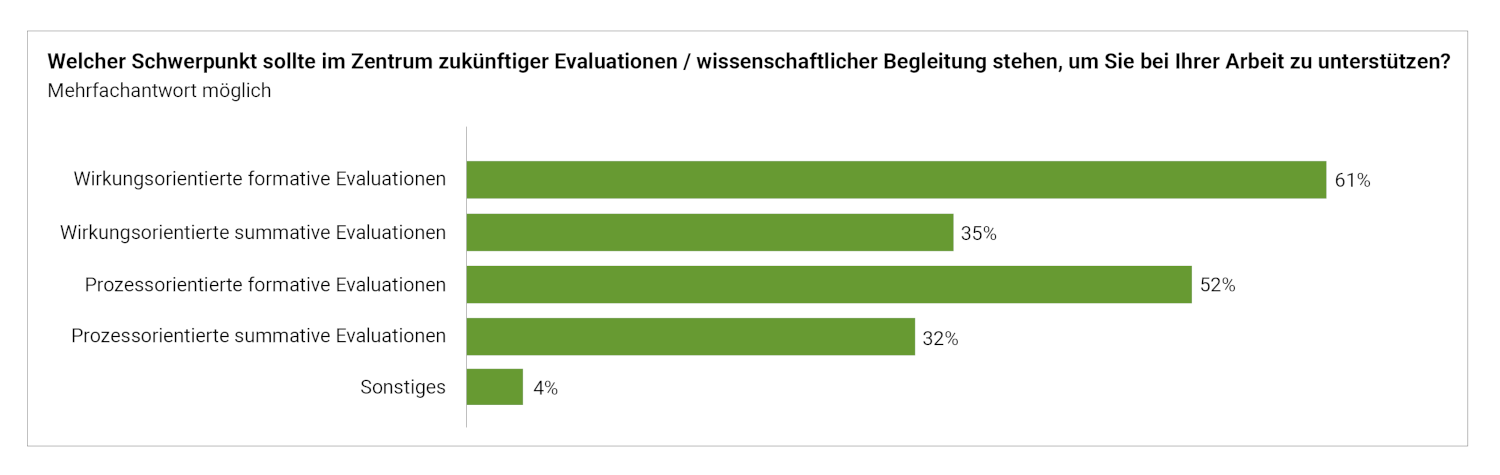

Aus Sicht der Praxis sind unterschiedliche Evaluationsformen notwendig. Die Streuung der Mehrfachantworten (siehe Grafik 2) verweist auf die Vielfalt unterschiedlicher Bedarfe und unterstreicht die Notwendigkeit jeweils auf den Einzelfall zugeschnittener Evaluationsformen. Bei summativen Evaluationen werden nach Abschluss von Maßnahmen zusammenfassend ihre Qualität und Wirksamkeit überprüft. Im Unterschied dazu werden formative Evaluationen parallel zur Durchführung umgesetzt mit dem Ziel, laufende Maßnahmen schritt-bzw. teilweise zu optimieren³.

Spezifika im Präventionsfeld Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus

Sowohl im Phänomenbereich von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus als auch bei religiös motivierten Extremismen spielen Antifeminismus, Antisemitismus und Verschwörungsvorstellungen eine Rolle. Allerdings sind gruppenbezogene menschenfeindliche sowie spezifisch rechtsextreme Einstellungen in größeren Teilen der Bevölkerung anzutreffen. Auch die Grenzen zur sogenannten „Mitte“ der Gesellschaft verschwimmen, beispielsweise, wenn sich die extreme Rechte Narrativen der „Mitte“ bedient und sie in radikalisierter Form umformuliert. So zeigt etwa die Leipziger Autoritarismus-Studie 2020, dass 27% der Bevölkerung der Aussage zustimmen, dass Muslim.innen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte4. Während die Rechtsaußenpartei „Alternative für Deutschland“ (AfD) parlamentarisch flächendeckend vertreten ist, handelt es sich bei religiös motivierten Extremismen weiterhin eher um Randerscheinungen. Dieser zentrale Unterschied zwischen den Phänomenbereichen kann sich in vielerlei Hinsicht auf die Prävention auswirken, sowohl hinsichtlich des Präventionsansatzes und der Adressat.innen als auch bezogen auf den Legitimierungsdruck der Maßnahmenträger.

Im Umgang damit und übertragen auf die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung von Präventionsmaßnahmen fallen drei Spezifika ins Auge. Erstens geht mit der Verbreitung von gruppenbezogenen menschenfeindlichen Einstellungen und rechtsextremen politischen Formierungen ein häufig generalpräventiver Ansatz einher. Als Auftrag wird die Förderung von demokratischer Kultur formuliert, deren Wirksamkeit in Form von Nettoveränderungen aufgrund der komplexen multiplen Einflussvariablen allerdings kaum messbar ist. Zweitens schwingt mit dieser Ausgangslage ein politisch erzeugter Legitimierungsdruck mit, da die Präventionsarbeit im Feld des Rechtsextremismus öffentlich von rechtsextremen Akteuren abgelehnt und diskreditiert wird. Die – regional unterschiedlich verteilte – gesellschaftliche Anschlussfähigkeit des Rechtsextremismus führt drittens zu dem Paradox, dass Aktivitäten, die aus Sicht der extremen Rechten als besonders störend betrachtet werden, auch besonders stark ins Visier dieser Akteure geraten. Dadurch werden sie politisch und öffentlich unter besonderen Rechtfertigungsdruck gesetzt. Dies kann dazu führen, dass Fördermittelgeber und Politik diesen Druck an (erfolgreiche) Praktiker.innen weitergeben und versucht sind, durch umfassendere Evaluation die Legitimität der Maßnahmen zu ‚belegen‘. Dabei ist zu bedenken, dass Rechtsextreme vermutlich jede Maßnahme gegen Rechtsextremismus ablehnen und zumindest ihnen gegenüber eine sachliche Beweisführung durch Evaluationsforschung zum Scheitern verurteilt ist.

Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass bei den befragten Praktiker.innen kein generalisiertes Misstrauen gegenüber Evaluationen als Instrumente zur Qualitätssteigerung besteht – im Gegenteil. Trotzdem existieren Sorgen, dass Evaluationen aus anderen Motiven durchgeführt werden und zu erhöhter Arbeitsbelastung und Motivationsverlusten führen können. In diesem politisierten Kontext sind daher bei der Konzipierung und Durchführung von Evaluationen ein praxisbezogenes Erkenntnisinteresse, Sensibilität und wertschätzende Unterstützung besonders wichtig, um nichtintendierte Folgen zu vermeiden. Die Evaluationsforscher Treischl und Wolbring verweisen darauf, dass „Evaluationen auch als Überwachungsmaßnahmen empfunden werden [können]. Sie signalisieren den evaluierten Personen dann Misstrauen und können Widerstände hervorrufen, deren negative Effekte mitunter den angestrebten Nutzen der Evaluation überwiegen“5. Dies gilt für das Feld der Rechtsextremismusprävention in besonderem Maße, da sich viele Praktiker.innen häufig politischen Angriffen ausgesetzt sehen und ebenso häufig mangelnde Unterstützung beklagen: 41% der Befragten stimmen der Aussage zu „Politischer Druck durch rechte politische Parteien bedroht die Finanzierungs- und Realisierungsmöglichkeiten für Projekte.“ Besonders häufig berichten ostdeutsche Praktiker.innen über politischen Druck: von ihnen fühlen sich 55 % durch rechte Parteien unter Druck gesetzt, nur 22 % stimmen dem nicht zu. Zudem geben nur 28 % an, sich in ihrer Arbeit ausreichend durch die Politik unterstützt zu fühlen.

Zusammenfassung

Die Bedarfserhebung unterstreicht, dass partizipative, multimethodische und passgenaue Evaluationen die Qualität und Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen steigern und einen Beitrag zur Anerkennung der Praxis in einem schwierigen Arbeitsfeld leisten können. Dabei sollten interne und externe Evaluationen nicht in Konkurrenz, sondern ergänzend zueinander verstanden werden. Evaluationsformate, die auf Wirkungsnachweise abzielen, gestalten sich aufwendig – nicht nur auf Seiten der Evaluator.innen, sondern auch für die zu evaluierende Praxis, die sich aufgrund von Ressourcen- und Zeitmangel sowie Bürokratie und Projektbefristungen ohnehin in einer schwierigen Situation befinden und mit vielfältigen Ansprüchen konfrontiert sind. Aufgrund politisch motivierter Angriffe auf Projekte und Träger in diesem Feld sind wertschätzende Sensibilität und praxisnahe Begleitungsansätze bei Prozessen der Qualitätssicherung von besonderer Wichtigkeit.

Das PrEval-Projekt beschäftigt sich mit Evaluationsbedarfen, -kapazitäten und -designs in der deutschen Extremismusprävention. In enger Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Vertreter.innen der Fachpraxis werden beispielhafte, auf den jeweiligen Kontext angepasste Evaluationsdesigns entwickelt, unter anderem in den Bereichen Sekundär- und Tertiärprävention sowie an der Schnittstelle zur Gewaltprävention. Dabei werden auch Kooperationsformate zwischen Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden in den Blick genommen. Für 2021 sind im Rahmen des PrEval-Projekts vertiefende Veröffentlichungen zu dieser Schnittstelle geplant. Mehr zum PrEval-Projekt.

Das PrEval-Projekt beschäftigt sich mit Evaluationsbedarfen, -kapazitäten und -designs in der deutschen Extremismusprävention. In enger Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Vertreter.innen der Fachpraxis werden beispielhafte, auf den jeweiligen Kontext angepasste Evaluationsdesigns entwickelt, unter anderem in den Bereichen Sekundär- und Tertiärprävention sowie an der Schnittstelle zur Gewaltprävention. Dabei werden auch Kooperationsformate zwischen Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden in den Blick genommen. Für 2021 sind im Rahmen des PrEval-Projekts vertiefende Veröffentlichungen zu dieser Schnittstelle geplant. Mehr zum PrEval-Projekt.

Reihen

Ähnliche Beiträge

Schlagwörter

Autor*in(nen)

Matthias Quent

Download (pdf):

Download (pdf):