Warum gibt es den Friedensnobelpreis auch für Menschenrechtsarbeit?

Der Friedensnobelpreis wird häufig mit Staatsmännern verbunden, die sich auf dem diplomatischen Parkett bewiesen haben. In diesem Jahr am 10. Dezember geht er jedoch nicht an Politiker oder Diplomaten: Die jesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad Basee Taha aus dem Irak und der kongolesische Frauenarzt Dr. Denis Mukwege werden für ihr Engagement für sexuell ausgebeutete und missbrauchte Frauen ausgezeichnet. Doch warum erhalten immer wieder Menschenrechtsaktivisten diese Auszeichnung? Menschenrechte sind doch etwas anderes als Frieden, oder etwa nicht? Im Gegenteil, beides hängt eng zusammen und auch im Nobelpreis kommt ein weitaus breiteres Friedensverständnis zum Ausdruck, als eines das wir mit händeschüttelnden Staatsmännern verbinden.

Enge und weite Friedenskonzepte

Die reine Abwesenheit von Krieg bzw. von direkter physischer Gewalt zwischen Personen verschiedener Gruppen wird in der Friedens- und Konfliktforschung als „negativer Friede“ bezeichnet. Ein solches Verständnis findet sich etwa in der Duden-Definition von Frieden als „Zustand des inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit“, der gegebenenfalls vertraglich gesichert ist. Dies erinnert an das Friedensverständnis, das im frühen 20. Jahrhundert sogenannte „liberale Internationalisten“ vertraten. Deren auf Immanuel Kants Ideen aufbauendes Konzept eines Friedens durch Verrechtlichung der internationalen Beziehungen fand damals Widerhall in der Gründung der League of Nations, des Vorgängers der heutigen Vereinten Nationen. Dieses Friedenskonzept besagte, dass Abwesenheit gewaltsamer Konfliktausträge durch Kooperation im rechtlichen Rahmen internationaler Organisationen sichergestellt werden könnte.

Ein positiver Frieden dagegen zeichnet sich zusätzlich durch die Abwesenheit struktureller Gewalt aus, die indirekt wirkt und von den politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Strukturen und damit einhergehenden Abhängigkeits-, Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen ausgeht. Ein solches breites Verständnis von Frieden wurde von Friedensforschern wie dem Norweger Johan Galtung in den 1960er Jahren verbreitet und stark gemacht. Dieses positive Friedensverständnis wurde schnell erweitert: So sahen auch deutsche Friedensforscher wie Dieter Senghaas und insbesondere Ernst-Otto Czempiel den Frieden nicht mehr als Zustand, sondern als Entwicklungsprozess weg von organisierter militärischer Gewaltanwendung hin zu gewaltfreier Konfliktbearbeitung, Kooperation und Herstellung sozialer Gerechtigkeit. Frieden wird nach Czempiel dadurch gekennzeichnet, dass physische Gewalt abnimmt, Gerechtigkeit zunimmt und Konflikte verlässlich gewaltfrei bearbeitet werden. Dieses prozedurale Friedensverständnis ist auch Teil der Institutsverfassung der HSFK. Nach einem solchen Verständnis brauchen Frieden und Menschenrechte einander: nachhaltiger Frieden kann nicht ohne den Schutz von Menschenrechten erreicht werden; gleichzeitig ist Frieden eine wichtige Rahmenbedingung für die Verwirklichung der Menschenrechte.

Wandel des Friedensverständnisses des Nobelpreiskomitees

Alfred Nobel legte in seinem Testament fest, dass der Friedensnobelpreis jährlich an bis zu drei Personen vergeben werden soll, die im vergangenen Jahr „am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt“ haben. Seit 1901 gab es 99 Friedensnobelpreisverleihungen, an insgesamt 133 Preisträgerinnen und Preisträger, darunter 106 Personen und 24 Organisationen.

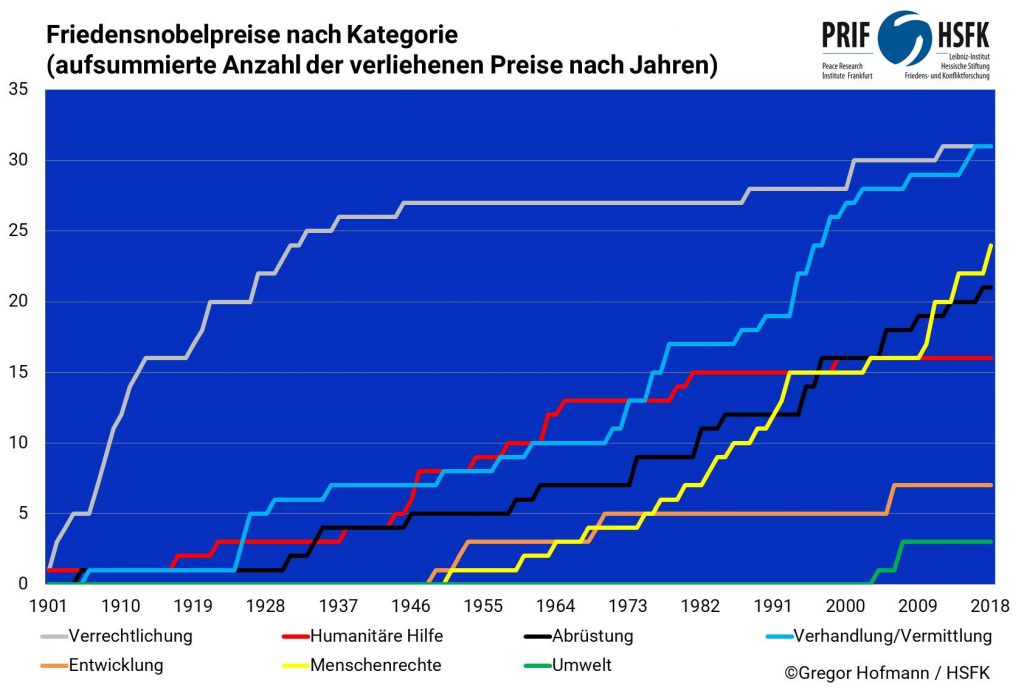

Ursprünglich legte das Nobelpreiskomitee den Friedensgedanken eher eng aus: Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Bemühungen um eine Verrechtlichung der internationalen Politik durch Beförderung friedlicher Kooperation ausgezeichnet. Bemühungen um einen Frieden durch Verrechtlichung, in Form von Friedens- und Versöhnungsabkommen, Einsatz für Pazifismus und Abrüstungsbemühungen sowie für humanitäre Hilfe waren bis nach dem zweiten Weltkrieg die Gegenstände der Preisvergabe. Doch dann veränderte sich die Vergabepraxis: Im Jahr 1949 wurde mit dem Preis für den Biologen und ersten Direktor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) John Boyd Orr erstmals der Einsatz für eine Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen ausgezeichnet. 1951 wurde der Preis an den Gewerkschaftler Léon Jouhaux verliehen, für seinen Einsatz für Arbeiterrechte, Gleichheit und die deutsch-französische Aussöhnung. Seitdem verlieh das Komitee den Preis immer häufiger an Menschen, die sich für Entwicklung, Menschenrechte und Demokratie einsetzten. In der zweiten Hälfte des 20 Jahrhundert wurde somit das Friedensverständnis bei der Preisvergabe breiter. Das zeigt auch die folgende Grafik:

Die Grafik zeigt die die aufsummierte Anzahl der Preise nach Handlungsbereich der Preisträgerinnen und Preisträger über die Jahre hinweg. Es wird jeweils die Hauptbegründung für die Vergabe des Preises erfasst.

Zwar lassen sich die Handlungsfelder der Preistragenden häufig gar nicht so genau eingrenzen. In den Begründungen für die Preisvergabe überlappten sich die ausgezeichneten Handlungsfelder und dahinterstehenden Friedensverständnisse häufig, wie eine Studie von Brigitte Bader-Zaar, Gertraud Diendorfer und Susanne Reitmair Juárez aus dem Jahr 2017 zeigt. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass sich die Friedenskonzeption, die der Vergabe der Auszeichnung zugrunde lag, ständig erweiterte, dabei aber auch häufig etwas kleinteilig erschien. Dieser Prozess hält an: Anfang des neuen Jahrtausends wurde der Preis erstmals für Umweltschutz vergeben. Der Friedensnobelpreis unterstreicht somit, dass Frieden auch den Schutz und die Förderung der Menschenrechte, die Steigerung von Entwicklungschancen und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen umfassen muss, um nachhaltig zu sein. Dies entspricht durchaus einem prozesshaften Friedensverständnis, wie es in der Friedens- und Konfliktforschung vorherrscht.

Friedensnobelpreis für Nadia Murad und Denis Mukwege

Dieses breite Verständnis von Frieden spiegelt auch die diesjährige Vergabe des Friedensnobelpreises an Nadia Murad und Denis Mukewege wider. Deren Einsatz für die Opfer von sexueller Gewalt zeigt exemplarisch, wie eng Menschenrechtsarbeit und ein Einsatz für den Frieden zusammenhängen. Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht finden in vielen Konflikten weltweit schließlich wenig Beachtung. Ein Klima in dem Menschen missbraucht und ausgebeutet werden, während die Täter straflos bleiben, ist ein grundsätzliches Friedenshindernis.

Die heute 25-jährige Nadia Murad wurde 2014 vom sogenannten Islamischen Staat verschleppt und als Sklavin missbraucht. Nach drei Monaten gelang ihr die Flucht. Seitdem sie ihren Peinigern entflohen ist, setzt sie sich für eine Befreiung der nach wie vor vom IS versklavten Frauen ein. Sie tritt international auf und engagiert sich für eine Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden. Nadia Murad – so hat es auch das Friedensnobelpreiskomitee erklärt – steht als Zeugin stellvertretend für all diejenigen Frauen, die unfassbaren Missbrauch, Leid und grausame Ausbeutung durch den sogenannten Islamischen Staat erleiden mussten.

Dr. Denis Mukwege ist Gründer und leitender Chirurg des Panzi-Hospitals in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Herzstück des Krankenhauses ist eine gynäkologische Abteilung. Diese konzentriert sich auf die medizinische und psychologische Behandlung von Frauen, die sexuelle Kriegsgewalt erlebt haben. Mukwege selbst gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Mädchen und Frauen, die durch Gruppenvergewaltigungen sowie durch gezielte physische Unterleibsschändungen verursacht wurden. In seiner Arbeit konzentriert er sich aber nicht ausschließlich auf die medizinische Versorgung der Opfer. Er engagiert sich ebenso politisch, indem er die Grausamkeiten dokumentiert und immer wieder verantwortliche Tätergruppen öffentlich benennt.

Preis als Symbol und Ermunterung

Der Friedensnobelpreis hat viele Preisträgerinnen und Preisträger darin unterstützt, wichtige Themen auf der internationalen Agenda zu verankern. Eine Studie von Roger Alford von der University of Notre Dame (Indiana, USA) aus dem Jahr 2008 zeigt, dass viele Preisträgerinnen und Preisträger durch den „Nobel-Effekt“ – gesteigerte öffentliche Wahrnehmung durch den Preis – wesentlich zur Entwicklung des modernen Völkerrechts beigetragen hätten. Auch wenn die mediale Aufmerksamkeit oft nur kurz anhält, wie Ronald Krebs von der University of Minnesota in einem Artikel aus dem Jahr 2009 aufzeigt, setzt der Preis doch häufig ein wichtiges Zeichen für Hoffnung in die Zukunft: Der Nobelpreis soll Politiker und Aktivisten symbolisch dazu anhalten, über sich hinaus zu wachsen und sich für den Frieden einzusetzen.

Mit dem Preis für Nadia Murad und Denis Mukwege lenkt das Nobelpreiskomitee die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf die Tatsache, dass Vergewaltigungen systematisch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Vor zehn Jahren hatte dies auch der UN Sicherheitsrat in Resolution 1820 zum Ausdruck gebracht: Die Resolution verurteilte sexuelle Gewalt als Kriegswaffe und erkannte Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen an. Denn sexuelle Gewalt ist nicht nur eine Nebenerscheinung des Krieges, sondern wird häufig gezielt eingesetzt, um die gegnerische oder Widerstand leistende Bevölkerung zu zermürben, gesellschaftliche Strukturen zu zerstören und so den Gegner zu brechen. Sexuelle und geschlechterbasierte Gewalt ist ein Menschenrechtsverbrechen. Sie ist aber auch ein Friedenshindernis, da sie Menschen traumatisiert zurücklässt und gesellschaftliche Strukturen auf lokaler Ebene zermürbt. Mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen diese Form der Gewalt und mehr Partizipation von Frauen in Friedens- und Versöhnungsprozessen ist daher dringend notwendig.

Frieden bedeutet, dass Menschen ihr Potential entfalten können

Nadia Murads und Denis Mukweges Einsatz für ein Ende von Ausbeutung, sexueller Gewalt, die Verfolgung von Tätern und den Schutz basaler Menschenrechte bringen somit zum Ausdruck, dass Frieden mehr ist als die reine Abwesenheit von Krieg. Frieden muss in einem positiven, prozessorientierten Sinne verstanden werden, als Entwicklungsprozess, der es Menschen ermöglicht ihr Potential zu entfalten. Dies muss auch Sicherheit vor sexueller und gender-basierter Gewalt einschließen. Friedensarbeit heißt auch weiterhin, abzurüsten oder in bewaffneten Konflikten zu vermitteln. Es heißt aber auch, sich für Gerechtigkeit, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Daher sind Friedensnobelpreise für Menschenrechtsaktivisten vollkommen im Rahmen dessen, was Alfred Nobel im Sinn hatte, als er den Preis stiftete. Denn Frieden im Sinne menschlicher Sicherheit bedeutet Freiheit von Furcht vor Gewalt, aber auch Freiheit von Willkür und unnötigem Leid durch Ausbeutung, Unterdrückung und Missachtung der Menschenwürde. Frieden existiert nicht einfach plötzlich, weil zwei Staatsmänner ein Blatt Papier unterschreiben und sich öffentlich die Hände schütteln, sondern muss in einem langen Prozess immer weiter entwickelt werden.

Reihen

Ähnliche Beiträge

Schlagwörter

Autor*in(nen)

Latest posts by Gregor Hofmann (see all)

- Investitionen in den Frieden - 20. Oktober 2020

- Corona und die humanitäre Situation in Syrien: Die drohende Katastrophe in der Katastrophe - 2. April 2020

- Warum gibt es den Friedensnobelpreis auch für Menschenrechtsarbeit? - 10. Dezember 2018