Schlagwort: Erinnerungskultur

Während die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 ihr Land gegen die russischen Invasoren verteidigen...

Drei Jahre nach Hanau: Wie inklusiv ist die deutsche Erinnerungskultur?

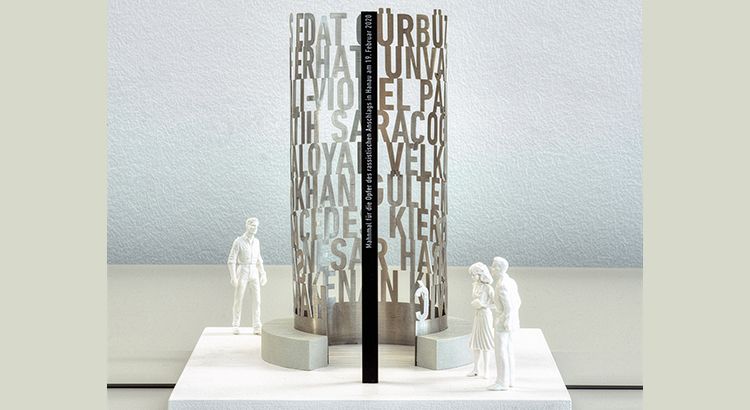

Der rechtsterroristische Anschlag von Hanau, bei dem 2020 neun Menschen mit Migrationsgeschichte...

Antirussische Ressentiments geben Putin Rückenwind

Wie Wladimir Putin sich im Angriffskrieg auf die Ukraine über Völkerrecht, rationale Abwägungen...

Kanadas Genozid an den First Nations: Der Aufarbeitungskonflikt braucht Recht und Politik

Erst legten Trauernde Kinderschuhe vor das kanadische Parlament, für jedes der über 1000...

Gut gemeint genügt nicht: Die Aussöhnung mit Namibia braucht die Zustimmung lokaler Opfergruppen

Seit Jahren hat Deutschland mit Namibia über ein Aussöhnungsabkommen verhandelt, das die...

At the Age of the Pandemic: The Global Memory of the Holocaust and Armenian Genocide at a Crossroads

Over the last forty years, the Holocaust has become a distinct aspect of Western culture and a...

Frieden braucht Erinnerung. Gewalt im städtischen Mosambik

Durch gewalttätige Auseinandersetzungen erfahren Räume Bedeutungszuschreibungen, die auch bei der...

75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Wie Russland und die EU um Deutungshoheit kämpfen

Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Russland sind spätestens seit der...

Imagine All the People – Peace Requires Transnational Remembrance

Across the world countries celebrate annual Remembrance Days to remember the dead of their armed...