Zur Erinnerung vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen: Das Problem AfD heißt nicht Ostdeutschland

Am Wochenende wird in Sachsen und Brandenburg ein neues Parlament gewählt. Wahlumfragen prognostizieren der autoritär-nationalradikalen Partei Alternative für Deutschland (AfD) starke Zugewinne – nicht ausgeschlossen, dass sie in einem der beiden Länder gar stärkste Kraft wird. Die Republik blickt dreißig Jahre nach dem Mauerfall mit eher düsteren Gefühlen gen Osten. Es scheint eindeutig: Rechte Erfolge sind ein Problem des Ostens. Vor den Wahlen möchte ich daran erinnern, dass diese Sicht der Dinge den Entwicklungen nicht gerecht wird. Es gibt Spezifika der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, aber ein Sonderfall ist Ostdeutschland nicht. Es braucht eine sachliche Debatte über das je lokale Zusammenspiel von Demokratieverdruss, Abstiegserfahrungen, sozialer Lage sowie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus – und dies in beiden Teilen des Landes. Verallgemeinernde Schlüsse über den Osten Deutschlands sind Teil des Problems.

Sonderfall Ost

Rechtsextremismus und folglich auch der Aufstieg der AfD sind „Folgeerscheinung der DDR“ und damit ein originär ostdeutsches Problem. Folgt man Matthias Quent, ist das die dominante Erzählung in der auch dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer noch immer westdeutsch geprägten Republik. Etabliert hat sich diese Sicht der Dinge nicht zuletzt als Reaktion auf die Pogrome von Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992. Tagelang wüteten militante Neonazis Seite an Seite mit vermeintlich besorgten Bürger_innen vor Asylunterkünften und Wohnheimen ehemaliger Vertragsarbeiter_innen. „Es gibt diese Ostdeutschland-Bilder, die in Klischees gefangen sind: Plattenbauten, Arbeitslose, Neonazis“, so David Begrich. Heute sind es Pegida, der NSU mit seinen Wurzeln im „Thüringer Heimatschutz“, die Ereignisse von Chemnitz 2018 sowie die Wahlerfolge der AfD in den neuen Bundesländern seit 2016, die das Bild des blau-braunen Ostens scheinbar bestätigen.

Angesichts der anstehenden Wahlen wird, so Begrich, in westdeutschen Medien intensiver als sonst über den Osten des Landes berichtet, viele Beiträge würden sich jedoch lesen wie Erzählungen aus „einem sehr fernen Land“. Für Quent ist klar: Ostdeutschland gilt als Sonderfall, als Abweichung vom Normalfall Westdeutschland. Auf der einen Seite eine immer noch in autoritärer Sozialisierung gefangene Gesellschaft, die sich nie wirklich mit der NS-Diktatur auseinandergesetzt habe und die ausländerfeindliche Gewalt tabuisiere; auf der anderen die Gesellschaft des Grundgesetzes, der demokratischen Rechtschaffenheit, wo der Nationalsozialismus gesellschaftlich bearbeitet und geächtet sei. Steffen Mau argumentiert differenzierter: unterschiedliche kollektive Erfahrungen sind nicht von der Hand zu weisen und die ostdeutsche Gesellschaft ist auf spezifische Weise „frakturiert“, womit sie „Robustheit und Flexibilität“ verliert. Gleichzeitig ist Ostdeutschland kein Sonderfall, sondern als ein „Verdichtungsraum für auch andernorts zu beobachtende Verwerfungen“ zu verstehen.

Risse in der Normalität

Sicherlich, in der BRD wurde angefacht durch die Revolte der 1960er Jahre offener über die NS-Vergangenheit gerungen als in der DDR, dies sollte jedoch nicht mit der Überwindung extrem rechter Einstellungen verwechselt werden. Im Gegenteil: Erste Studien zu politischen Einstellungen im vereinigten Deutschland 1994 führen zu Tage, dass „rechtsextremistische Einstellungspotenzial im Westen mehr als doppelt so groß“ waren wie im Osten. Ergebnisse der Leipziger Autoritarismus-Studien verweisen analog darauf, dass noch 2002, in Ostdeutschland Menschen mit einem „geschlossenen rechtsextremen Weltbild“ (8,1%) deutlich seltener anzutreffen waren als im Westen (11,3%). Dies änderte sich erst Mitte der 2000ern vor allem auf Grund der Abnahme der Zustimmung im Westen (vgl. Abb. 1).

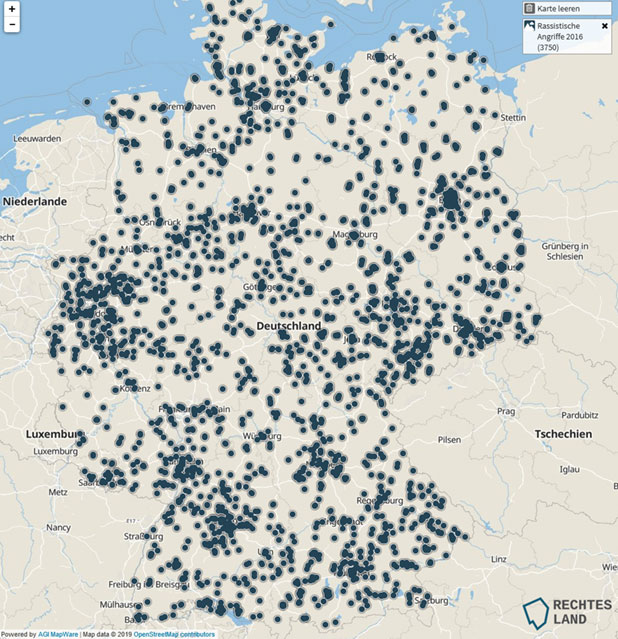

In der BRD wurden alleine zwischen 1979 und 1988 27 Menschen von Rechtsterrorist_innen getötet. Die Opfer rassistischer Brandanschläge von Mölln 1992 und Solingen 1993 zeigen, dass tödliche Gewalt auch von der extremen Rechten im Westen als probates Mittel erachtet wurde, um die damalige „Asyldebatte“ zu beeinflussen. Die Tragik liegt nicht zuletzt darin, dass sich für die Täter_innen dieses Vorgehen letztlich als erfolgreich erwies, denn das Asylrecht wurde 1993 stark eingeschränkt. Auch war der NSU keine rein Ostdeutsche Terrorgruppe. Fast alle Morde geschahen im Westen und Recherchen belegen, dass wichtige Unterstützer_innen-Strukturen bundesweit aktiv waren und womöglich nach wie vor sind – wie dies der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni diesen Jahres vermuten lässt. Der Blick auf die Kartierung rassistischer Gewalttaten im Jahr 2016 verbildlicht (vgl. Abb. 2) die Kontinuität in der ganzen Republik. Und auch heute erweist sich das Vorgehen für die Täter_innen als Erfolgsgeschichte – erneut jagt eine Asylrechtsverschärfung die nächste und Teile des konservativen Establishments bedienen sich offen extrem rechten Gesellschaftsbildern, so etwa Alexander Dobrindt (CSU), wenn er die „konservative Revolution“ propagiert.

Verwerfungen und Ausländerfeindlichkeit

Der soziale, politische und ökonomische Umbruch in Ostdeutschland wurde über ein umfassendes Transfersystem im vereinten Deutschland abgefedert und damit die enormen sozialen Verheerungen, wie sie andere Staaten des Ostblocks durchliefen, abgewendet. Die Freiheitsgewinne im Osten der Republik seit 1989 sind enorm, so betont Mau, und heute geht es vielen materiell besser als noch zu Zeiten der DDR. Dennoch teilen Ostdeutsche spezifische Erfahrung des Verlustes kollektivier Identität, der Demütigung und der Integration in die Bundesgesellschaft als „Bürger zweiter Klasse“.

Dabei spielen die Erfahrung mit der Treuhandgesellschaft eine zentrale Rolle. Die Privatisierung der Volkseigenen Betriebe führte dazu, dass rund 85% des ehemals staatlich kollektivierten Vermögens an westdeutsche, rund 10% an ausländische und gerade mal zu 5% an ostdeutsche Investor_innen ging. Alles in Allem eine gigantische Umverteilung von Vermögenswerten. Hinzu kam: Betriebe wurden massenhaft geschlossen oder grundlegend umstrukturiert, was die Arbeitslosigkeit im Osten stark anwachsen ließ: 1991 waren in Ostdeutschland 10,2% arbeitslos. 2006 waren es 20,6%. Im gleichen Zeitraum stieg die Arbeitslosenquote im Westen von 6,2% auf 11%.

Die „aktivierende“ Sozialpolitik seit der Einführung von Harzt IV traf also im Osten rund ein Fünftel der Bevölkerung und verstärkte das Potenzial sozialer Deklassierung – was mitunter ein Grund dafür ist, dass im Osten die Proteste gegen die Reformen weit stärker ausgeprägt waren als im Westen. Seit 2006 sinkt die Quote der Arbeitslosen in beiden Teilen des Landes. 2018 lag sie bei 4,8% bzw. 6,9%, ein Allzeittief seit der Wiedervereinigung. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gehälter im Osten noch immer niedriger sind, kein einziges DAX-Unternehmen seinen Sitz im Osten des Landes hat und allgemein Führungspositionen weit seltener von Ostdeutschen besetzt sind als von Westdeutschen. Angesichts der Negativbilder scheint es paradox, aber Mittlerweile ist „Demokratie als Idee“ bei Bürger_innen im Osten akzeptierter als bei jenen im Westen, mit ihrer Funktionsweise sind sie aber umgekehrt deutlich unzufriedener als Menschen in den alten Bundesländern.

Dennoch, für viele sitzt die Enttäuschung tief. Aus diesem Grund, so argumentiert Sebastian Bähr, funktioniert auch der Anschluss an die Gefühle der Wende so gut, die die AfD mit ihren Slogans „Vollende die Wende“ oder „Wir sind das Volk“ zu mobilisieren versucht. Die AfD erzählt eine Geschichte der Befreiung aus der Unmündigkeit und des Wiederfindens der Stärke als Volk. Dies auch im Westen, aber auf Grund der spezifischen Erfahrungen der Menschen im Osten des Landes, kommt sie hier damit besonders an. Gleichzeitig, so streicht Volker Weiß hervor, ist der Osten für extrem rechte Akteur_innen ein kulturell homogener und antiliberaler Sehnsuchtsort, wo die ‚weiße Identität‘ – was auch immer das sein soll – noch intakt sei. Die Menschen im Osten werden somit auch gezielt von der AfD und anderen extrem rechten Akteur_innen adressiert.

Man sollte aber keinen Hehl daraus machen. Extrem rechte Akteur_innen vermögen auch deshalb im Osten so gut Fuß zu fassen, weil Ausländerfeindlichkeit und Rassismus weit stärker in der Mitte der Gesellschaft verankert sind als im Westen. Jüngsten Zahlen zufolge weisen im Osten des Landes heute 30,9% und im Westen 22,3% der Bevölkerung „manifest ausländerfeindliche“ Einstellungen auf (Abb. 3). Deutlich wird dies auch daran, so Dominik Intelmann, dass die Ereignisse von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen sowie jüngst von Chemnitz Massenphänomene waren; extrem rechte Gewalt – auch tödliche – im Westen hingegen meist, aus kleineren Zirkeln entspringt und nicht selten auf dezidierten Widerspruch aus der Zivilgesellschaft trifft.

Heute noch ist in Ostdeutschland der Wunsch nach Homogenität und Abschottung größer als im Westen. In diesem Gefüge spielt sicherlich eine Rolle, dass rechte Gewalt und Fremdenfeindlichkeit zu Zeiten der DDR Tabuthemen waren. Dies schuf ein Klima, in dem Täter_innen keine Angst vor Verfolgung haben mussten und Opfer rassistischer Gewalt alleine gelassen wurden. Es ist aber auch eine Folge der Wendejahre, als die neuen Bundesländer, ähnlich wie heute die Schweiz, zu einem wichtigen Rückzugs- und Organisationsort der extremen Rechten aus Ost und West wurde.

Einen genuinen Ost-Faktor gibt es nicht

Das DIW Berlin untersuchte 2018 den Erfolg der AfD anhand von sozio-ökonomischen Strukturvariablen. Sie kommen zum Ergebnis, dass sie mit dem Modell für rund 80% der Wahlkreise die Zustimmung zur AfD annähernd treffend berechnen können. Von den Wahlkreisen, deren Resultate sie nicht erklären können und unterschätzt werden, liegen nicht wenige in Sachsen und Bayern. Unterschätzt werden also auf Grund der Strukturvariablen Ergebnisse in Ost und West. Autor_innen einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) kommen ebenfalls zum Schluss, dass „ein genuiner, womöglich sogar kulturell bedingter Ost-Faktor“ in der Präferenz für die AfD kaum nachzuweisen ist. Eher ist es die „insgesamt schlechtere sozioökonomische Lage zwischen Rostock und Suhl“, die das Gefälle der AfD-Wahl erklärt. Die Autor_innen der DIW-Studie zeigen aber auch auf, dass die AfD bundesweit insbesondere in dünn besiedelten und überalterten Regionen – es sind aber gerade Männer mittleren Alters, die die Partei wählen – Erfolge feiert. In diesem Kontext spricht Wolfgang Kaschuba von der „Rache der Dörfer“.

Studien, die auf Einstellungsmuster abheben, verweisen ebenfalls darauf, dass die Entscheidung für die Wahl der AfD in Ost und West auf ähnlichen Faktoren basiert. Ronald Inglehart und Pippa Norris arbeiten europaweit vergleichend heraus, dass der Zuspruch zu rechts-außen Parteien wesentlich in der geteilten Ablehnung von kosmopolitischen, pluralistischen und post-materialistischen Lebensentwürfen sowie eine grundlegende Skepsis gegenüber von Zuwanderung zu finden ist. Für die Wähler_innen der AfD gilt, dass sie durchaus von ökonomischen Bedrohungswahrnehmungen geeint werden, jedoch der verbreitete Wunsch nach einer homogenen Welt und die Ablehnung von Ausländer_innen weit stärker ins Gewicht fallen. Auch spiele politische Entfremdung eine weit größere Rolle als ökonomische Faktoren.

Paternalismus überwinden, Geschichte offen betrachten

Dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer und angesichts des Erstarkens rechter Ideologien, sozialer Bewegungen und Parteien gerade im Osten des Landes, ist es notwendig die Gründe dafür in der interdependenten Geschichte beider Teile Deutschlands zu suchen. Manch Unterschiede werden zu finden sein; die verbindenden Faktoren sind aber weit ausgeprägter. Dass dennoch eine Grenze zwischen Ost und West verläuft, hängt wesentlich mit einer anhaltenden geteilten sozialen und kulturellen Erfahrung zusammen. Es gilt die spezifischen Erfahrungen der Menschen im Osten anzuerkennen ohne sie als Sonderfall aus der gemeinsamen Geschichte zu externalisieren. Ostdeutschland ist ein „Verdichtungsraum“ indem Prozesse und Dynamiken, die im ganzen Land wirken, besonders akzentuiert zutage treten.

Erfahrene Zurücksetzung und Demütigung sind keine Entschuldigung für Ausländerfeindlichkeit und autoritäre Gelüste, aber die Art und Weise der Integration der beiden deutschen Staaten und der bisweilen paternalistische westdeutsche Blick gen Osten, sind mitverantwortlich für diese Gefühle – dies gilt es anzuerkennen. Wird dies negiert, wird die verbreitete „Wagenburgmentalität“ seitens derer, die sich im Osten degradiert fühlen, noch verstärkt. Die herabsetzende Vorstellung des genuin blau-braunen Ostens verstellt den Blick auf die Arbeit der vielen Menschen, die trotz allem couragiert und engagiert für eine andere Gesellschaft in Ostdeutschland einstehen. Kurzum: Das Problem des Erstarkens der extremen Rechten heißt nicht Ostdeutschland.

Ins Zentrum einer kritischen Befragung des Erfolgs der extremen Rechten müssen in Ost und West Bedingungen und Ursachen des Demokratieverdrusses und Abstiegserfahrungen gestellt werden. Es gilt soziale Lage und die resultierenden Bürden und Herausforderungen ernst zu nehmen. Es gilt unterschiedliche Erfahrungen zu würdigen und ernst zu nehmen. Und, wir kommen nicht umhin über Rassismus zu reden. Über den je individuellen Rassismus, der in Einstellungsmustern abgebildet werden kann, aber auch über dessen strukturelle Dimension. Étienne Balibar schreibt im Dialog mit Immanuel Wallerstein: „Im Rassismus geht es darum, Stimmungen und Gefühle zu organisieren“, es ist ein „totales soziales Phänomen“. Rassistische Ideologien geben jeder und jedem eine Hilfestellung, nicht nur um zu verstehen, „was die Individuen erleben, sondern auch, was sie innerhalb der gesellschaftlichen Welt sind“.

Auch die oben beschriebene Datenlage spricht dafür, dass die im Osten weit verbreitete Fremdenfeindlichkeit erst in den letzten beiden Jahrzehnten wirklich erfolgreich politisch mobilisiert wurde und heute in der massenhaften Wahl extrem rechter Parteien mündet. Demgegenüber bedarf es der Re-etablierung einer gelebten Demokratie, die reale Gestaltungs- und Partizipationsräume schafft und den Menschen und ihren Erfahrungen ebenfalls einen Platz gibt. Sozialer Sicherheit muss garantiert werden. Offensiv muss auch Ausländerfeindlichkeit und Rassismus als solches benannt werden, sie kleinzureden oder als reinen Effekt ökonomischer Faktoren zu betrachten, hilft nicht. All dies wird nicht von allein passieren, es bedarf des engagierten Thematisierens – und es braucht Zeit.

Reihen

Ähnliche Beiträge

Schlagwörter

Autor*in(nen)

Daniel Mullis

Latest posts by Daniel Mullis (see all)

- Die CDU poltert, die AfD frohlockt und der Schaden ist angerichtet - 28. Januar 2025

- Aufstehen gegen Rechts – ein langer Weg zu gehen - 26. Januar 2024

- Ungehorsamer Klimaprotest: Proteste werden intensiver – eine Radikalisierung in die Gewalt ist nicht in Sicht - 20. Februar 2023