Am 24. Mai 2025 hat Daniel Noboa sein altes, neues Amt als Präsident Ecuadors angetreten. Damit endet nach anderthalb Jahren Noboas Amtszeit als gewählter Übergangspräsident, die im November 2023 begonnen hatte, und seine erste reguläre Amtszeit beginnt. Die Herausforderungen könnten dabei kaum größer sein. In diesem Beitrag beleuchten wir Bilanz und Pläne Noboas mit Blick auf den „Krieg“ gegen das Verbrechen, den der Präsident im Januar 2024 ausgerufen hatte.

Selten war das vergleichsweise kleine südamerikanische Land Ecuador so regelmäßig auch hierzulande in den Medien wie in den vergangenen zwei Jahren. Inmitten einer eskalierenden Spirale krimineller Gewalt löste Präsident Guillermo Lasso 2023 das Parlament auf, um seiner Amtsenthebung zuvorzukommen. Im anschließenden Wahlkampf, der schließlich Daniel Noboa für die verbleibende Amtszeit Lassos in den Präsidentschaftspalast brachte, wurde einer der Präsidentschaftskandidaten durch eine der großen kriminellen Gruppen umgebracht, die Ecuador seit einigen Jahren in Atem halten. Das Jahr 2023 schloss Ecuador mit der höchsten Homizidrate in seiner Geschichte und einem traurigen Spitzenplatz weltweit. Nach kaum anderthalb Monaten im Amt rief Noboa dann im Januar 2024 den Zustand eines „inneren bewaffneten Konflikts“ aus, erklärte 22 kriminelle Banden zu terroristischen Gruppierungen und schickte das Militär – gemeinsam mit der Polizei – in den Kampf gegen das Verbrechen. Seit mehr als einem Jahr befindet sich das Land also in andauernden Ausnahmezuständen und einer anhalten Militarisierung.

Der Wahlprozess 2025 versprach zunächst ein enges Rennen zu werden, endete dann aber mit einem klaren Paukenschlag. Nachdem Noboa und seine Herausforderin Luisa González in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen noch fast gleichauf gelegen hatten, setzte sich der Amtsinhaber in der Stichwahl im April überraschend klar durch (siehe Box). Am 24. Mai hat Noboa nun sein zweites Mandat angetreten. Und dieses Mal bleibt ihm, so nichts Unerwartetes geschieht, eine vollständige Legislaturperiode. Vor diesem Hintergrund beleuchten wir in diesem Beitrag die Bilanz Noboas mit Fokus auf den „Krieg“ gegen das Verbrechen und diskutieren seine Pläne für die neue Präsidentschaft. Die Erfahrungen und Perspektiven Ecuadors im Bereich der Auseinandersetzung mit kriminellen Gruppen, illegaler Ökonomie und krimineller Gewalt sind dabei auch über das Land selbst hinaus von Interesse. Erstens steht Noboas Strategie für eine Intensivierung der Verbrechensbekämpfung der „harten Hand“ (mano dura), die gegenwärtig quer durch Lateinamerika an Beliebtheit gewinnt. Zweitens sind Kriminalität und Gewalt in Ecuador – über die transnationale Drogenökonomie – aufs Engste mit Entwicklungen in Europa und auch Deutschland verknüpft.

Wie wir im Folgenden argumentieren, weist aktuell wenig auf einen Erfolg der militärischen Kriminalitätsbekämpfung in Ecuador hin. Zugleich sind die „Kollateralschäden“ – insbesondere schwerste Menschenrechtsverletzungen im Namen des Kriegs gegen das Verbrechen – nicht mehr von der Hand zu weisen. Dessen ungeachtet ist zu vermuten, dass der neue und alte Präsident seinen Kurs im Kern fortsetzen wird, der zwar wenig erfolgversprechend, aber zumindest aktuell noch einigermaßen populär zu sein scheint.

Die Bilanz: Ecuadors Krieg gegen das Verbrechen seit 2024

Als Noboa vor 15 Monaten die Präsidentschaft Ecuadors erstmalig übernahm, befand sich das Land in einer Spirale eskalierender Gewalt, die wir an anderer Stelle knapp bzw. ausführlich analysiert haben und die Ausdruck des Wachstums und der gewaltsam ausgetragenen Rivalität krimineller Gruppen ist, die sich vor allem in der Küstenregion Ecuadors zeigt, die für den transnationalen Drogenhandel von strategische Bedeutung ist. Zwischen 2020 und 2023 stieg die Mordrate exponentiell an, von knapp 8 auf fast 47 Homizide pro 100.000 Einwohner*innen. Als Reaktion auf eine weitere Eskalation der Gewalt im Januar 2024, die u. a. in einem live übertragenen bewaffneten Überfall auf einen Fernsehsender, weiteren Anschlägen und Gefängnisausbrüchen gipfelte, erklärte der 37-jährige Präsident den kriminellen Gruppen im Land den Krieg. Noboa rief einen „inneren bewaffneten Konflikt“ aus, erklärte 22 kriminelle Banden zu terroristischen Gruppen und schickte das Militär zur Unterstützung der Polizei in den Einsatz im Innern, um die Kontrolle des Staates über das Land und insbesondere auch die Gefängnisse zurückzugewinnen. Damit verschärfte die ecuadorianische Regierung einen sicherheitspolitischen Kurs, der in Lateinamerika als Politik der „harten Hand“ (mano dura) bekannt ist. Per Verfassungsreferendum gelang es dem Präsidenten zudem, den Einsatz des Militärs zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität auch außerhalb von Ausnahmezuständen zu erlauben.

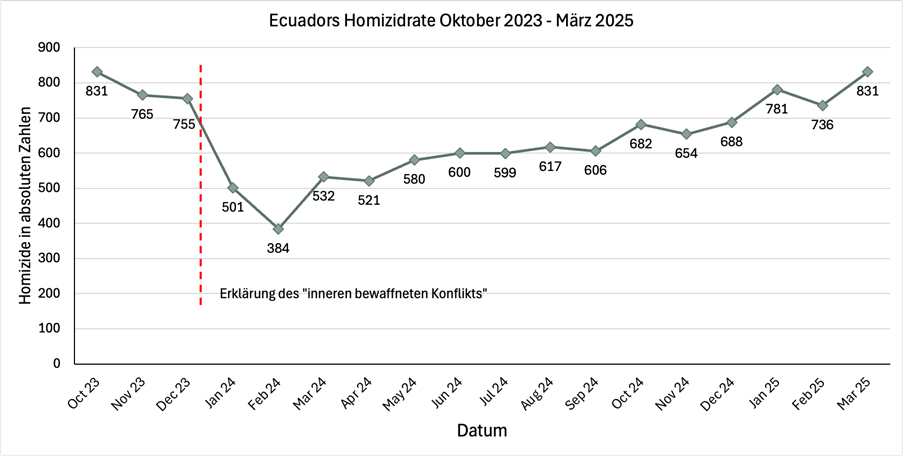

In unmittelbarer Folge der massiven Militärintervention ging die Gewalt im Land zunächst spürbar zurück, zumindest die Zahl der Homizide und Gewaltanschläge. Eine dauerhafte Stabilisierung der Sicherheitslage gelang so allerdings nicht. Schon nach wenigen Monaten mehrten sich die Anzeichen für einen graduellen Wiederanstieg der Gewalt. Und während die Homizidrate über das gesamte Jahr 2024 zumindest leicht unter der des Vorjahres lag, erlebte Ecuador im ersten Quartal 2025 erneut einen deutlichen Anstieg der Morde (siehe Abbildung), und eines der tödlichsten Massaker der letzten Jahre. Bereits für 2024 hatten Beobachter*innen betont, dass ein vergleichbarer Rückgang bei anderen Straf- und Gewalttaten wie etwa Entführungen und Erpressung nicht zu erkennen war. Dies verweist zum einen darauf, dass die kriminellen Gruppen ihre Strategien lediglich taktisch angepasst haben. Zum anderen ist die erneute Eskalation wohl zumindest auch Folge des militärischen Vorgehens, hat sie doch zu einer weiteren Fragmentierung der kriminellen Gruppen geführt – die sich in verschärften Rivalitäten niederschlagen.

(Miss-)Erfolge und Kollateralschäden Noboas repressiver Sicherheitspolitik

Zu den Erfolgen des vergangenen Jahres zählt die Regierung vor allem die Menge an beschlagnahmten illegalen Waffen und Drogen. Beides ist im Vergleich zu den Vorjahren 2022 und 2023 angestiegen. Auffällig ist dabei jedoch, dass trotz der harten Militärintervention im Jahr 2024 die Zahlen der beschlagnahmten Drogen und Waffen im Vergleich zu den Vorjahren nur geringfügig angestiegen sind, während die Zahl der Festnahmen sogar minimal gesunken ist. Auch die Gefängnispopulation ist nur marginal gewachsen. Die Mehrheit der Festgenommenen wurde also nach einer kurzen Zeit im Gefängnis ohne Strafverfahren wieder freigelassen, was auch als „Drehtür“-Effekt beschrieben wird. Auch mit Blick darauf, dass zuletzt deutlich mehr Waffen nachgefragt werden, kann von einer Schwächung der kriminellen Gruppen im Land nicht wirklich die Rede sein.

Die repressive Sicherheitspolitik, auf die Präsident Noboa seit über einem Jahr setzt, zeigt mittlerweile zugleich deutliche Kollateralschäden – sowohl außerhalb der Gefängnisse als auch innerhalb. Laut eines Berichts von Human Rights Watch untersucht die ecuadorianische Staatsanwaltschaft seit Januar 2024 mindestens acht Fälle des erzwungenen Verschwindenlassens, mehr als ein Dutzend außergerichtliche Hinrichtungen, über 80 Fälle von Folter und über 200 Anschuldigungen exzessiver Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte. Vor allem der Fall von vier Jungen aus Las Malvinas, einem Bezirk der Küstenstadt Guayaquil, erregte national wie international Aufsehen und führte zu Protesten: Nachdem sie vom Militär festgenommen wurden, verschwanden die vier afroecuadorianischen Jungen zwischen 11 und 14 Jahren, um später mit Folterspuren, entkleidet und verbrannt in der Nähe eines Militärstützpunktes gefunden zu werden.

Innerhalb der Gefängnisse, die über die Jahre zum faktischen Herrschaftsgebiet und zur Operationsbasis krimineller Gruppen geworden waren und entsprechend auch einen wichtigen Austragungsort ihrer gewaltsamen Rivalität bildeten, war das Vorgehen des Militärs besonders hart. So konnte zumindest zeitweise die Kontrolle der kriminellen Gruppen über die Gefängnisse gebrochen werden. Fast ein Jahr lang gelang es dem Militär, die Gefängnismassaker, die seit 2021 mehr als 400 Menschenleben gefordert hatten, zu unterbinden. Die Situation der Insassen hat sich dabei aber offensichtlich nicht verbessert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die mangelhafte Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie weitere Rechtsverletzungen bis hin zu Misshandlungen und Folter durch Sicherheitskräfte. Dass die Kontrolle über die Gefängnisse nur teilweise gelang, zeigt sich auch in den Morden von Gefängnisdirektoren, die versucht hatten, die Kontrolle über die Gefängnisse wiederzuerlangen. Im November 2024 und März 2025 kam es zudem erneut zu brutalen Massakern mit 17 bzw. fünf Toten und zahlreichen Verletzten. Die Korruption, die in den vergangenen Jahren als drängendstes Problem der Gefängnisführung identifiziert wurde, schien zu Beginn der Militarisierung ebenfalls unter Kontrolle gebracht worden zu sein. Zwischenzeitlich deuten jedoch immer mehr Hinweise darauf hin, dass auch dieses Problem kaum gelöst wurde, sondern das Militär selbst zunehmend von Korruption betroffen ist. Auch andere Probleme wie mangelnde staatliche Aufsicht, unzureichende administrative Verwaltungskapazitäten und ein Mangel an Sicherheitspersonal im Strafvollzugssystem konnte die Regierung Noboa in den letzten 15 Monaten nicht in den Griff bekommen, sodass viele Gefängnisse weiterhin – oder wieder – von kriminellen Gruppen kontrolliert werden. Der laufende Bau neuer Hochsicherheitsgefängnisse nach dem Vorbild El Salvadors wird kaum zur Entschärfung der Gesamtsituation in Ecuador beitragen. Zwar entstehen durch die neuen Einrichtungen zusätzliche Arbeitsplätze, doch auch sie dürften unter dem bestehenden Personalmangel im Strafvollzug leiden. Zudem besteht die Gefahr, dass sie ebenso anfällig für Korruption sind und unter die Kontrolle krimineller Gruppen geraten.

Generell lässt sich mittlerweile resümieren, dass das massive sicherheitspolitische Vorgehen nicht zu einer allgemeinen Schwächung der kriminellen Strukturen im Land geführt hat. Ergebnis ist vielmehr eine weitere Fragmentierung. Die zuvor dominanten „Spieler“ – konkret: Los Choneros und Los Lobos – haben offensichtlich an Kohärenz und Macht verloren, generell wurden etablierte Hierarchien und territoriale Absprachen durcheinandergebracht. Ergebnis sind Machtvakuen und Abspaltungskämpfe. So betonen Beobachter, dass sich zunehmend kleine Untergruppen (z. B. Duendes, Freddy Kruegers, Trébol Killer) aus den größeren Gruppen (Lobos, Choneros, Latin Kings) herauslösen, die hauptsächlich um lokale, territoriale Zugewinne kämpfen, dabei aber nicht weniger brutal gegeneinander vorgehen. Während der Gewaltanstieg zwischen 2020 und 2023 stark von Ecuadors Rolle im transnationalen Drogenhandel angetrieben wurde, lässt sich die jüngste Gewalteskalation auf diese zugespitzte Fragmentierung und Rekonfiguration krimineller Gruppen zurückführen. Die Küstenprovinzen des Landes, besonders Guayas, Manabí, Los Rios, El Oro und Esmeraldas, sind weiterhin überproportional von der Gewalt betroffen, obschon zuletzt eine zunehmende regional zersplitterte Verteilung der Gewalt erkennbar ist, die sich bis in die Amazonasprovinzen Orellana und Morona Santiago ausbreitet. Zusätzlich führt die Militarisierung des Landes zu einer Verschiebung zwischen den kriminellen Gruppen und Akteuren des Sicherheitssektors, denn auch hier werden alte Netzwerke, Kooperationen und Verbindungen gestört und müssen neu sortiert werden.

Während Ecuador für den transnationalen Drogenhandel ein attraktives Pflaster bleibt, diversifizieren die kriminellen Gruppen ihre Geschäftszweige und breiten sich etwa im illegalen Bergbau, Holzhandel und Fischerei aus – mit massiven Folgen für die lokale Bevölkerung und die Umwelt. Dies zeigt dramatisch etwa der jüngste Angriff einer FARC-Dissidentengruppe aus Kolumbien (Comandos de la Frontera) mitten auf ecuadorianischem Staatsgebiet, bei dem elf Soldaten getötet wurden, die Teil einer Patrouille zur Kontrolle des illegalen Bergbaus waren. Einnahmen aus dem Schmuggel von Menschen, Tieren und illegalen Gütern sowie Einkünfte durch Entführung, Raub, Erpressung und Schutzgeld gehören ebenfalls zum Portfolio der kriminellen Gruppen. Geldwäsche führt zudem dazu, dass sie zunehmend auch in legalen Wirtschaftszweigen präsent sind.

Perspektiven: Konturen und Aussichten der Agenda Noboas

Welche Maßnahmen der wiedergewählte Präsident Noboa in den nächsten Jahren ergreifen wird, um auf diese doch reichlich ernüchternde Bilanz seiner ersten, nur anderthalb-jährigen Amtszeit zu reagieren, muss die Zukunft zeigen. So wie der von Noboa 2023 verkündigte Plan („Plan Fénix“) bis zuletzt geheim blieb, so begrenzt sind auch die Rückschlüsse auf handfeste Strategien, die sich aus dem Wahlkampf ableiten lassen. Bisher deutet allerdings alles darauf hin, dass der neue alte Präsident vor allem auf Kontinuität setzen wird, mithin den eingeschlagenen Kurs im Kern fortsetzen dürfte.

Entsprechend dürfte Noboa seine mano-dura-Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität unter Einbindung des Militärs fortsetzen. Konkrete Pläne betreffen u. a. eine Verschärfung des Jugendstrafrechts und den Bau weiterer (Hochsicherheits-)Gefängnisse. Bereits vor Amtsantritt legte die neue Regierung zuletzt einen Gesetzesentwurf vor, der eine Reihe von Maßnahmen vorsieht, „um die kriminelle Ökonomie zu zerschlagen“. Unter Berufung auf den „inneren bewaffneten Konflikt“ sollen u. a. die staatlichen Sicherheitskräfte auch ohne Ausnahmezustand mit militärischer Gewalt gegen kriminelle Akteure – als Kombattanten, nicht bloß Kriminelle – vorgehen können. Darüber hinaus sollen angeklagte staatliche Sicherheitskräfte leichter zu begnadigen sein, während das Strafrecht deutlich verschärft werden soll. Zudem bot Noboa den USA nur wenige Tage nach seiner Wiederwahl zwei Militärstützpunkte (Manta und Galapagos) an, was die Verfassung von 2008 allerdings ausdrücklich verbietet. Auch wenn die fortwährende Korruptionsbekämpfung zu den erklärten Zielen des Präsidenten zählt, bleibt eine umfassende und nachhaltige Bekämpfung der Korruption im Land unwahrscheinlich. Trotz der abwehrenden Haltung der Regierung gegenüber Vorwürfen von Menschenrechtsverbrechen während des von ihr gebilligten bewaffneten Konflikts, präsentiert sich der Präsident als Verfechter der Menschenrechte. Angesichts der Tatsache, dass Noboa Erik Prince, den Gründer des Söldnerunternehmens Blackwater, für eine Zusammenarbeit rekrutiert hat, ist diese Position mindestens fragwürdig. Bestärkt werden diese Zweifel auch durch die staatlich orchestrierte Grausamkeit in Form von „Werbevideos“ für Noboas mano-dura-Strategie, bei denen Militärangehörige marginalisierte Jungen demütigen.

Die zunehmende Fragmentierung krimineller Gruppen, der jüngste Anstieg der Homizide, neue Gefängnismassaker sowie Fälle von Amts- und Machtmissbrauch und Hinweise auf Korruption und die schleichend voranschreitende Unterwanderung der Sicherheitskräfte deuten darauf hin, dass die anhaltende Repression und Militarisierung die Lage im Land eher verschärfen als verbessern dürfte. Aus Ländern wie Mexiko ist bekannt, dass eine Zerschlagung krimineller Gruppen, die mit deren Fragmentierung einhergeht, die Gewalt tendenziell erhöht. Angesichts der jüngsten Entwicklungen und der strukturellen Probleme Ecuadors, wären umfassende Lösungsansätzen dringend nötig, die an den tief liegenden Ursachen ansetzen. Solche zeichnen sich bislang jedoch nicht ab. Weder der Bau von neuen Gefängnissen noch Strafrechtsverschärfungen oder die fortgesetzte Militarisierung des Landes werden der organisierten Kriminalität auf absehbare Zeit das Geschäft abgraben, die rechtsstaatlichen Kapazitäten zur Verfolgung von Korruption und Geldwäsche stärken oder Jugendlichen legale Alternativen zu einer kriminellen Karriere bieten – von einer Antwort auf die ökonomischen Herausforderungen, vor denen Ecuador steht, ganz zu schweigen.